兴城古城旅游攻略:穿越600年历史的沉浸式体验与贴心服务

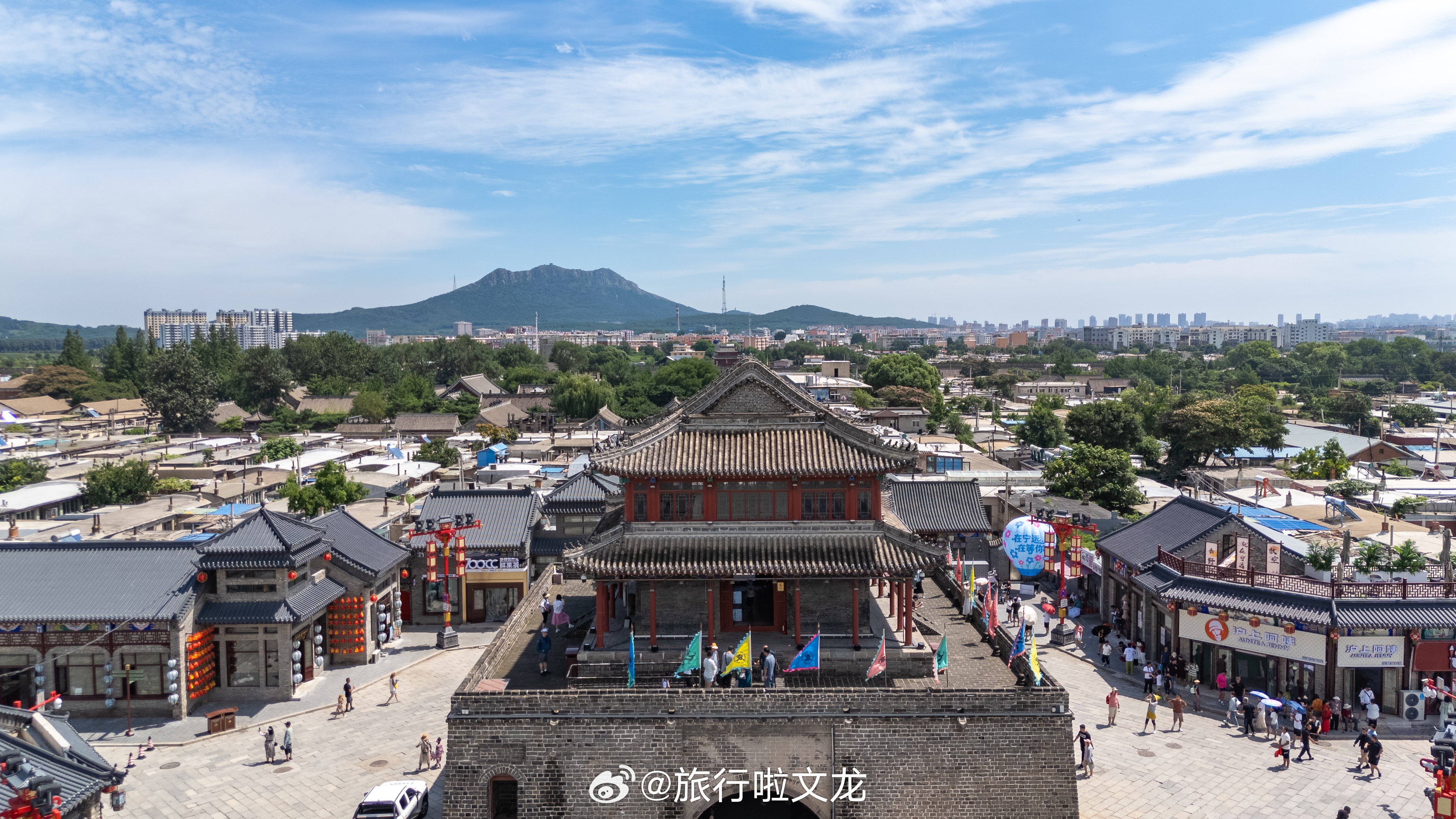

站在兴城古城的青砖城墙下,伸手触摸那些被岁月打磨得光滑的石块,仿佛能听见明初工匠的号子声。这座始建于1428年的卫城,就像一位沉默的历史见证者,用砖石记录着六个多世纪的沧桑变迁。

1.1 从军事要塞到文化遗产的蜕变

明洪武年间,为抵御北方游牧民族侵扰,朝廷在辽东走廊修筑了这座军事堡垒。它不仅是明代长城防御体系的重要组成部分,更是中国历史上首座真正意义上的卫城。城墙周长3274米,高度接近十米,底宽近六米,这样的规模在当时堪称军事工程的典范。

我曾在某个黄昏登上振武楼,夕阳将城墙的影子拉得很长。想象六百年前,守城士兵就是在这里眺望远方,警惕着任何可能出现的威胁。如今战火早已远去,但城墙上的箭垛、炮台依然保持着当年的布局,仿佛时间在这里按下了暂停键。

古城最初分为内城和外城两个部分。内城作为军事指挥中心,外城则容纳平民百姓。可惜的是,外城建筑在历史长河中逐渐消失,现存的内城经过历代修缮,基本保留了明代的原貌。这种"城中之城"的设计理念,体现了古代军事防御的智慧。

1.2 穿越时空的文化瑰宝

兴城古城与西安、荆州、平遥并称为中国四大明代古城,这个称号背后是沉甸甸的文化分量。当你漫步在十字形的主街道上,脚下的每一块青石板都可能承载着某个朝代的故事。

文庙静静地坐落在东南隅,虽然历经修缮,但仍保持着明代的建筑规制。西北隅的城隍庙则是民间信仰的见证。最令人惊叹的是南街上的两座石牌坊,精美的雕刻工艺让人不得不佩服古代匠人的巧思。

记得去年春天,我偶遇一位在古城居住的老人。他指着魁星楼说,小时候常听祖父讲,这座建在东南角台上的楼阁,曾经是学子们祈求功名的圣地。这种口耳相传的记忆,让冰冷的建筑有了温度。

1.3 建筑艺术的活化石

古城的建筑细节处处体现着古人的智慧。城墙采用"夹心"结构:外层青砖、内层巨石,中间用黄土夯实。这种构造既坚固又经济,还能有效防御炮火攻击。

四座城门的瓮城设计堪称军事防御的典范。半圆形的瓮城不仅能有效阻击攻入城门的敌人,还为守军提供了多角度的射击位置。东门的"镇东门"、南门的"迎薰门",每个名字都蕴含着特定的寓意和文化内涵。

城角的角台设计尤其值得玩味。这些突出于城墙的平台上,曾经架设着当时最先进的红夷大炮。站在角台上俯瞰全城,十字大街的布局尽收眼底,这种严谨的规划思想至今仍让人赞叹。

如今的兴城古城,在保护与利用之间寻找着平衡。青砖铺就的城墙步道上游人如织,但城墙本体得到了专业维护。这种"修旧如旧"的保护理念,让古城既保持着历史原真性,又焕发着新的生机。

走在兴城古城的街道上,你会不自觉地放慢脚步。这里的每一块砖、每一片瓦都在诉说着故事。它不只是冰冷的建筑群,更是一本立体的历史教科书,等待着每一位来访者细细品读。

清晨的兴城古城总是特别迷人。阳光斜照在青石板路上,早点铺子的蒸汽与古城墙的阴影交织在一起。我记得去年秋天带朋友游览时,她站在十字大街中央转了个圈,笑着说这里就像个活着的博物馆。确实,兴城古城的魅力不仅在于保存完好的建筑,更在于那些仍在延续的生活气息。

2.1 穿越时空的游览路线

从镇东门进入古城,仿佛踏入了时光隧道。这条东西向的主街将古城分为南北两区,沿途散落着各个时期的建筑瑰宝。南街中段的两座石牌坊总是让游客驻足,精美的石雕工艺让人惊叹明代工匠的巧思。

振武楼无疑是古城的制高点。登楼远眺,整个古城的棋盘式布局尽收眼底。有趣的是,从这里能看到文庙的琉璃瓦顶与普通民居的青瓦屋顶形成的鲜明对比,这种历史与现实的交织特别打动人心。

我个人最推荐傍晚时分去东南角的魁星楼。夕阳余晖中,这座角楼显得格外宁静。上次去的时候,偶遇一位当地画家在写生,他说每年都要来这里画上几幅,因为不同季节的光线会给古城带来完全不同的韵味。

瓮城区域现在成了游客最爱的拍照点。半圆形的空间结构自带戏剧效果,站在这里能真切感受到古代守城士兵的视角。有时候我会想,这些曾经用于防御的空间,如今却成了连接古今的桥梁,这个转变本身就很有意思。

2.2 贴心周到的旅游服务

古城内的旅游设施在保持历史风貌的前提下,做到了与时俱进。四座城门附近都设有游客中心,提供多语种的导览服务。记得第一次来时,我在迎薰门拿到的手绘地图特别精美,现在还收藏在家里。

住宿选择很丰富,从精品酒店到传统民宿各具特色。我住过一家由老宅改造的客栈,店主保留了原来的木结构,只是加入了现代化的卫浴设施。清晨在院子里喝茶,能听见邻居家的收音机播放着戏曲,这种感觉很奇妙。

餐饮方面,古城既保留了传统小吃,也引入了创意菜系。有家面馆的老板告诉我,他们坚持用古法制作的手工面,虽然费时费力,但游客就爱这个老味道。这种对传统的坚持,反而成了最大的卖点。

交通规划考虑得很周到。古城核心区是步行街,外围有环保电瓶车接送游客。这种设计既保护了古城的宁静,又照顾了不同游客的需求。上次见到一位坐着轮椅的老先生,就是在电瓶车司机的帮助下顺利游览了主要景点。

2.3 活色生香的民俗体验

正月十五的古城最是热闹。摸石狮子的习俗至今仍在延续,当地人说这个传统已经传了好几代人。去年元宵节我特意来体验,虽然排了很长的队,但那种参与感确实很特别。

文庙定期举办的国学讲座很受欢迎。有一次听到年轻父母带着孩子来参加开笔礼,孩子们穿着汉服认真写字的样子,让人感受到文化传承的温度。这种活动让静态的古建筑活了起来。

古城里的手工艺作坊总是挤满好奇的游客。剪纸、泥塑这些传统技艺不仅有人展示,还欢迎游客动手尝试。我试过做剪纸,虽然成品很粗糙,但那个过程让人对传统工艺多了份理解与尊重。

季节性的民俗活动安排得很有心思。春天有踏青游园,夏天有古城夜话,秋天有丰收庆典,冬天有年货集市。这些活动不是简单的商业运作,而是真正扎根于当地的文化传统。参与其中,你能感受到这座古城不只是个旅游景点,更是个有生命力的社区。

走在兴城古城的街巷里,你会发现历史不是教科书上的文字,而是可以触摸、可以感受的实在。这里的每一处景点都在讲述故事,每项服务都在传递温度,每个民俗活动都在延续传统。这种立体而丰富的旅游体验,或许就是兴城古城最吸引人的地方。

站在兴城古城的城墙上,能看见两种时间轨迹。一边是明代砖石沉默的坚守,一边是游客手中相机的闪光。这种古今交织的景象让我想起去年与文物修复专家的一次对话,他说保护古城就像照顾一位智慧长者——既要尊重其岁月痕迹,又要确保其健康活力。兴城古城正是在这样的平衡中,走出一条独特的可持续发展路径。

3.1 以匠心守护历史记忆

文物保护从来不是简单的修修补补。在兴城古城,每一块城砖的修复都要经历严格工序。记得有次参观施工中的振武楼,工人们正在用传统工艺调配灰浆,那种专注神情仿佛在完成艺术品。这种对细节的坚持,让古建筑保留了最初的灵魂。

数字化保护技术的引入令人惊喜。去年建立的三维激光扫描系统,将整个古城纳入了数字档案。我曾目睹工作人员操作扫描设备,他们说这就像给古城做CT检查,连最细微的裂缝都能精准记录。传统工艺与现代科技的结合,让文物保护进入了新阶段。

日常维护体系已经形成规范。每天早上,都能看见文物保护员沿着城墙巡查。他们熟悉每一段墙体的“性格”,知道哪里的青砖需要特别关照。这种日复一日的细心呵护,或许比大规模修复更重要。

社区参与让保护工作更接地气。古城居民自发组成的文物保护志愿者队伍,成了移动的监控网络。有户人家祖孙三代都住在古城里,老人常说这些建筑就像老邻居,稍有变化就能察觉。这种发自内心的珍视,是最有效的保护屏障。

3.2 旅游经济的良性循环

旅游收入反哺文物保护的模式初见成效。门票收入的专项资金管理很透明,去年用于城墙修复的款项就超过千万。这种投入不仅保住了历史遗产,更提升了旅游体验品质,形成了良性循环。

旅游业带动了古城居民的生活改善。许多老宅在保持外观不变的前提下,内部改造成了特色民宿。认识一位将祖宅改造成茶室的老板,他说现在收入是以前的五倍,还能天天守着这座生活了半辈子的古城。经济效益与文化传承在这里找到了平衡点。

旅游产品的创新丰富了消费场景。除了传统观光,现在还有古城摄影、明代服饰体验等特色项目。有家工作室开发的古城建筑拼图卖得特别好,把冰冷的文物变成了可带走的记忆。这种创意转化让历史文化产生了新的经济价值。

就业机会的多元化吸引年轻人回流。去年认识的导游小张就是大学毕业后回乡的,他说现在古城的工作既有前景又有情怀。这种人才回流现象,为古城发展注入了新鲜血液。

3.3 面向未来的智慧规划

智慧古城建设正在稳步推进。明年将上线的AR导览系统令人期待,游客通过手机就能看到古建筑的历史演变。这个项目负责人说,他们想要打造的是“可对话的文物”,让沉默的历史学会主动讲故事。

生态保护理念融入发展规划。古城周边的绿化带设计很有巧思,既起到了保护缓冲作用,又创造了休闲空间。上次见到规划设计师,他指着图纸说要在保护历史风貌的同时,给古城戴上“绿色项链”。

文化传承与创新并重的发展思路很清晰。正在筹建的非遗工坊不仅展示传统技艺,还邀请设计师参与产品研发。这种开放态度让传统文化获得了当代生命力。

国际交流合作逐步展开。与平遥古城等世界遗产地的管理经验交流已成常态。这种开放视野让兴城古城的保护工作始终保持在先进水平。

站在古城墙上眺望未来,兴城古城正在书写属于自己的可持续发展故事。这里的每一块砖石都在诉说着过去,每一处创新都在迎接着明天。保护与发展的平衡艺术,在这座古城得到了完美诠释。或许,最好的保护不是将历史封存,而是让它在新时代继续呼吸、生长