旅游攻略哪个app好知乎?2024年真实用户测评帮你轻松选对旅行神器

站在旅行规划的起点,每个人都会遇到同一个问题:旅游攻略哪个app好?这个问题看似简单,却藏着无数可能性。当我们打开知乎,输入这个疑问时,一场关于旅行方式的探索就此展开。

为什么选择知乎寻找旅游攻略APP

搜索引擎能给出标准答案,但知乎提供的是鲜活的故事。记得去年计划去青海湖前,我在五个旅游APP间犹豫不决。最终选择知乎,是因为这里没有千篇一律的官方介绍,只有真实用户的亲身体验。那些带着温度的文字,比任何广告都更有说服力。

知乎的问答机制天然适合解决这类选择难题。当你看到一个问题下面有几十个深度回答,每个回答都来自不同背景的旅行者,这种多元视角的碰撞特别珍贵。有人详细比较了各APP的界面设计,有人分析了内容更新频率,还有人分享了在不同网络环境下的使用体验——这些细节,恰恰是官方介绍里永远不会告诉你的。

知乎旅游攻略内容的独特魅力

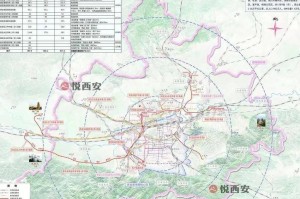

知乎的旅游内容有种特别的“人间烟火气”。不像某些平台充斥着过度修饰的网红照片,这里的分享更接近旅行的本质。上周读到一位用户记录自己在西安城墙迷路的经历,她详细描述了如何通过某款APP的离线地图功能找到方向。这种带着小瑕疵却真实动人的故事,让我对这款APP产生了强烈好感。

深度长文是知乎的另一大特色。很多答主会花数千字剖析一个APP的优缺点,从内容质量谈到商业模式,从用户体验说到未来发展。这种近乎产品经理视角的分析,帮助我们在选择时看得更远。有篇关于旅游APP商业化的回答让我印象深刻,作者指出某些平台开始过度商业化,影响了内容可信度——这种洞察,在其他平台很难见到。

我的第一次知乎旅游攻略探索经历

三月份准备去重庆时,我第一次认真使用知乎查找旅游APP推荐。输入关键词后,跳出来的不是简单的好坏评判,而是各种使用场景下的具体体验。有位答主分享了带着父母旅行时,不同APP在适老化功能上的差异;还有位独自旅行的女生比较了各平台的安全提示功能。

最打动我的是个关于“旅行中的意外发现”的回答。作者提到在某款小众APP上找到的当地市集,成为了她整趟旅程最美好的回忆。这种超越常规景点的推荐,正是现代旅行者最需要的。那晚我翻看了两个多小时,不仅找到了合适的APP,更收获了对旅行意义的重新思考。

知乎就像一个装满旅行故事的宝库,每扇门后都藏着不同的惊喜。当你带着“哪个APP更好”的疑问进来,带走的往往是对旅行更深刻的理解。

在知乎的旅游话题区转悠久了,你会发现每个APP都有自己鲜明的性格。它们像不同风格的旅行伴侣,有人喜欢细致周到的管家,有人偏爱随性自在的背包客。透过成千上万的用户评价,这些数字工具渐渐显露出真实的面貌。

马蜂窝:老牌攻略平台的知乎口碑

马蜂窝在知乎上被谈论时,总带着些“经典老友”的意味。许多资深旅行者提到它时,语气里透着种熟悉的信任感。我注意到一个很有趣的现象:那些已经旅行十年以上的人,往往对马蜂窝有着特殊的情感。

有位用户分享的故事特别打动我。他说2015年在越南岘港,靠着马蜂窝上一篇三年前的帖子找到了当地人才知道的米粉店。“直到现在,我还会习惯性先去马蜂窝看目的地结构”——这种长久的用户习惯,或许就是最好的口碑证明。

不过年轻旅行者对马蜂窝的评价呈现两极分化。喜欢的认为它的攻略系统完整,景点介绍详实;不喜欢的则觉得内容略显陈旧,互动氛围不够活跃。有个比喻很形象:“马蜂窝像一本精心编纂的旅行百科全书,可靠但少了几分惊喜。”

携程旅行:一站式服务的用户评价

在知乎关于携程的讨论里,“方便”是被提及最多的词。准备带全家出行时,我总会不自觉地打开携程。它的魅力在于能把机票、酒店、景点门票统统搞定,这种省心对家庭旅行者来说太重要了。

但知乎用户们也敏锐地指出了问题。有位经常出差的用户写道:“携程就像个大型超市,什么都有,但想找特色商品就得去别处看看。”这个观察很精准——当你想了解当地人的生活方式,寻找那些藏在巷子深处的小店时,携程可能不是最佳选择。

有意思的是,很多用户会把携程和其他APP搭配使用。我看到不止一个回答提到“携程订机票酒店,其他平台找游玩灵感”的组合方式。这种实用主义的用法,反而体现了携程在旅行生态中的独特价值。

小红书:新兴攻略社区的使用体验

小红书在知乎上的讨论特别热烈,尤其是年轻用户群体。它的笔记形式天生适合分享即时体验,那种“刚刚发现”的新鲜感很有感染力。上周我朋友去成都,就是跟着小红书找到了那家可以撸熊猫的咖啡馆——虽然排队两小时,但她说值得。

知乎用户对小红书的评价很有意思:肯定它的内容时效性,同时警惕过度美化的风险。有位摄影师的回答很中肯:“小红书的图片确实吸引人,但你要学会分辨哪些是真实分享,哪些是商业推广。”他建议结合其他平台交叉验证信息,这个法子我试过,确实管用。

记得有个回答分享了如何在小红书找到真实评价的技巧:避开那些完美无缺的帖子,专门找带小缺点的分享。“说雨天上山路滑的,比只说风景绝美的更可信”——这种来自实战的经验,恐怕只有知乎能收集得这么全。

穷游锦囊:背包客的专属指南

在知乎的背包客圈子里,穷游锦囊有着近乎传奇的地位。那些独自上路、预算有限的旅行者,对穷游锦囊的评价出奇地一致:专业、实用、信息准确。我第一次知道这个APP,就是看到知乎上一个环球旅行者的推荐。

有用户分享在缅甸使用穷游锦囊的经历特别有意思。当地网络信号极差,他提前下载的锦囊成了救命稻草。“连突突车司机都不知道的小寺庙,锦囊里居然有详细到达方式”——这种深度打磨的内容,确实配得上“锦囊”这个名字。

不过也有用户指出,穷游锦囊的风格可能不太适合追求轻松度假的游客。它的信息密度很大,需要耐心阅读消化。“就像个严肃的旅行导师,不会哄着你玩,但教给你的都是真东西。”这个评价,我觉得既准确又传神。

每个APP都在知乎上留下了独特的印记,没有绝对的好坏,只有是否适合。看完这些评测,你可能会发现:最好的旅行APP,其实是懂得在不同场景下使用不同工具的自己。

在知乎的旅游话题区潜水久了,你会发现最有价值的不是那些专业评测,而是普通人分享的真实使用体验。这些带着生活温度的故事,往往比冷冰冰的参数对比更能打动人心。

资深旅行达人的APP选择心得

那些走过几十个国家的旅行者,他们的APP选择逻辑往往出奇地一致——简单有效。我关注的一位旅行博主说得特别实在:“现在手机里常驻的旅行APP不会超过三个,用熟的比用多的更重要。”

有个细节让我印象深刻。一位每年有半年在路上的人文摄影师分享,他会根据旅行类型切换主要使用的APP。城市休闲游首选马蜂窝查历史背景,户外探险必看穷游锦囊的安全提示,寻找小众体验时才会打开小红书。“就像厨师选刀,不同的食材用不同的刀具”——这个比喻精准地道出了资深旅行者的实用主义。

他们普遍认为,过度依赖某个单一APP反而会限制旅行体验。有位骑行走过川藏线的用户写道:“最好的攻略永远在路上,与当地人的一次聊天,可能胜过刷半天手机。”这种平衡数字工具与真实体验的智慧,或许正是资深旅行者与新手最大的区别。

新手小白的踩坑与推荐

刚接触自由行的用户分享的踩坑经历特别有参考价值。记得有个大学生第一次独自去泰国,完全依赖某个APP的推荐餐厅,结果连续三天去的都是游客扎堆的地方。“后来在夜市和本地学生聊天,才发现真正好吃的东西都在巷子深处。”

新手们最容易犯的错误,就是把某个APP的评价当作绝对真理。有位姑娘分享的经历很典型:她跟着网红攻略去重庆某家咖啡馆打卡,到了才发现已经关门半年。“现在我会同时看两三个平台,如果某个地方只有一家平台在推,就要多留个心眼。”

不过新手也有新手的优势。他们往往能发现一些被老用户忽略的细节。比如有用户提到携程的“景点语音导览”功能,虽然简单但对语言不通的初次出境游者特别友好。“就像有个随身导游,走到哪讲到哪”——这种发现虽然不大,但对特定人群来说就是宝藏功能。

不同旅行场景下的APP搭配建议

知乎上最实用的内容之一,就是各种具体场景下的APP组合方案。商务出差、家庭度假、独自背包游——每种情况需要的工具确实不一样。

家庭出游的用户普遍推荐“携程+马蜂窝”的组合。一位经常带老人孩子旅行的爸爸分享:“携程搞定机票酒店这些大件,马蜂窝查景点适不适合老人行走,两个配合着用来得踏实。”他还特别提到要提前在马蜂窝看景点内部的实拍图,“有些地方看着好玩,实际上要爬很多台阶,带老人根本去不了。”

独自旅行者则倾向于“穷游锦囊+小红书”的搭配。有个每年独自旅行两次的女生写道:“穷游给安全感,小红书给灵感。”她会在穷游上把交通、安全这些基础信息查明白,然后去小红书找些有意思的小店、展览作为补充。“这样既不会迷路,也不会错过惊喜。”

那些让人惊喜的隐藏功能发现

最有趣的是一些用户挖掘出的隐藏功能。这些不太被宣传的小细节,往往能极大提升使用体验。

马蜂窝的“旅行足迹”功能就被很多用户称赞。不止一个人提到,无意中打开这个功能后,发现自己已经走过了那么多地方。“看着地图上密密麻麻的足迹点,那种成就感比发朋友圈实在多了”——这种情感价值,恐怕是产品经理当初都没完全预料到的。

携程的“价格走势图”也被频繁提及。有用户分享如何利用这个功能省下大笔机票钱:“不要只看当前价格,把时间拉长到三个月,你能清楚看到什么时候买最划算。我第一次用这个功能时,简直像发现了新大陆。”

小红书的“收藏分类”功能特别受计划控喜爱。一位正在筹备蜜月的用户展示了她精心整理的收藏夹:“酒店备选”、“必吃餐厅”、“拍照点位”分门别类。“筹备半年的旅行,所有灵感都整理得清清楚楚,这种感觉特别治愈。”

真实的使用体验就像一面镜子,照出每个APP最生动的模样。在知乎读这些分享时,我常常觉得不是在挑选工具,而是在聆听一个个活生生的旅行故事。这些故事最终会帮你找到最适合自己的旅行方式,而APP,不过是让旅行更美好的助手而已。

读了几百个知乎回答,收藏了几十个高赞帖子,真正让我下定决心的,其实是那个雨天的下午。当时我正在为即将到来的日本之行做准备,电脑屏幕上同时开着五个旅游APP的界面,忽然意识到——我需要的不是找到“最好”的APP,而是找到“最适合我”的旅行方式。

从知乎攻略到实际出行的转变

理论终归要落地实践。记得第一次完全按照知乎推荐配置APP出行时,内心其实挺忐忑的。去京都的那次,我严格遵循了某位高赞答主的建议:马蜂窝查寺庙历史背景,小红书找和服体验店,谷歌地图导航。结果在清水寺附近找那家网红抹茶店时,三个APP给出了三个不同的路线。

那一刻我突然明白了知乎上那些资深旅行者说的“工具是死的,人是活的”是什么意思。最后我选择了看起来最合理的那条路线,边走边问当地店员,反而在巷子里发现了一家更地道的茶寮。数字攻略和真实体验之间,永远需要留出一些即兴发挥的空间。

现在回想起来,从完全依赖某个单一APP到学会多平台交叉验证,这个转变过程其实挺有意思的。就像学骑车,刚开始紧紧抓着车把不敢松手,熟练之后反而懂得什么时候该用力,什么时候该放松。

最适合自己的旅游APP组合方案

经过多次实践,我的手机里现在固定保留着三个旅游APP,它们各自承担着不同的使命。这个组合可能不适合所有人,但对我来说刚刚好。

马蜂窝成了我的“文化导游”。每次去有历史底蕴的地方,一定会提前在上面做功课。上周去西安,就是靠着马蜂窝上关于兵马俑的深度解读,才能在参观时看出些门道。那些由当地学者或资深爱好者撰写的长文,往往比导游的讲解更细致。

小红书是我的“灵感补给站”。但它在我这里的用法可能有点特别——我主要用它发现那些“非典型”旅行体验。比如在东京时找到的深夜书房,在大理遇见的白族扎染体验,这些在传统攻略里很难找到的信息,小红书上却有很多真实分享。

谷歌地图则是永远的“安全网”。无论其他APP推荐的地方多有趣,最后一定会用谷歌地图确认具体位置和营业时间。这个习惯帮我避免了好几次白跑一趟的尴尬。有次跟着某个APP去找曼谷的夜市,谷歌地图显示那里已经改建成了商场,真是省下了不少时间。

给同样在寻找攻略APP的旅行者建议

如果你也在为选择旅游APP而纠结,我的经验是:先想清楚你旅行的目的是什么。是打卡著名景点,还是体验当地生活?是穷游省钱,还是舒适享受?不同的旅行目标,需要不同的工具组合。

别被那些“必备APP清单”吓到。我记得刚开始时下载了十几个旅游APP,结果旅行途中根本用不过来。后来慢慢精简到三四个,体验反而更好了。工具太多会成为负担,找到两三个用得顺手的,比堆砌一堆从不打开的APP要明智得多。

交叉验证真的很重要。现在我会习惯性地对比不同平台对同一个地点的评价。如果某个餐厅只在某个平台上一片好评,其他平台却鲜有提及,我就会多留个心眼。这种“多方求证”的习惯,让我避开了不少营销痕迹明显的网红陷阱。

保持开放的心态。再好的APP也只是工具,真正的旅行发生在你与世界的真实接触中。有时候关掉手机,跟着感觉走,反而能遇见最难忘的风景。

未来旅行规划中的APP使用展望

看着手机里的这些APP,我不禁想象它们未来会如何进化。也许某天,它们能根据我的旅行习惯和偏好,自动生成完全个性化的行程方案。或者通过增强现实技术,让我在陌生的街道上直接看到隐藏的美食店铺。

但无论技术如何发展,我始终相信最好的旅行体验来自于人与人的真实连接。APP可以提供信息、节省时间,但无法替代与当地人的一次闲聊,无法复制偶然发现美景时的惊喜。

下次旅行,我可能会尝试用更少的时间做攻略,把更多的精力留给当下的体验。毕竟,旅行最美的部分,往往不在攻略里,而在意料之外。

选择旅游APP的过程,某种程度上也是在选择自己的旅行方式。这个过程没有标准答案,只有适不适合。而找到那个让你感到舒适自在的平衡点,或许就是最好的答案。