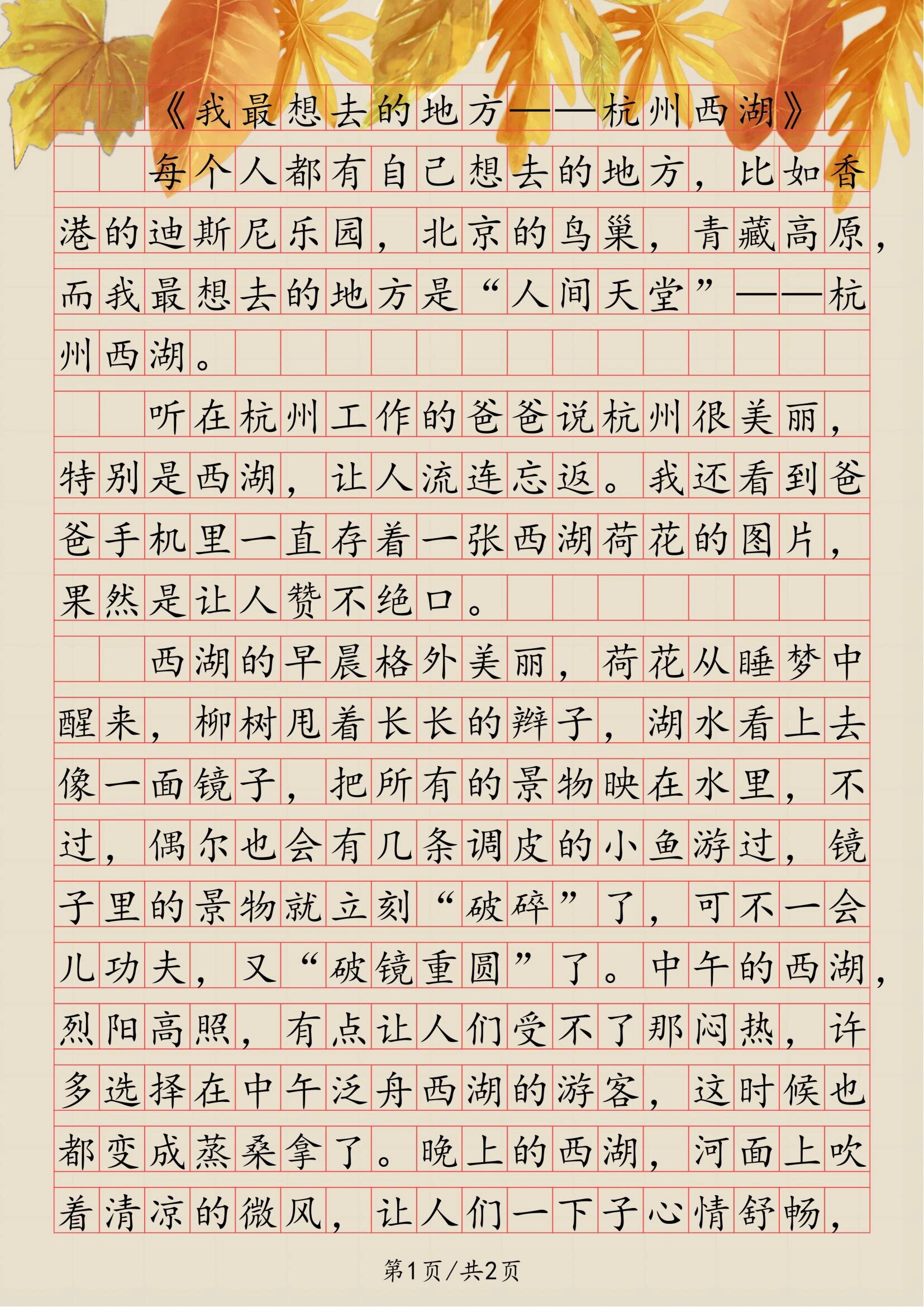

杭州旅游的作文怎么写?掌握这些技巧轻松拿高分,告别流水账

1.1 杭州旅游作文的特点与要求

杭州旅游作文与其他游记最大的不同在于这座城市独特的历史文化底蕴。它不只是简单记录去过哪里、看到什么,更像是在千年文脉中寻找自己的位置。这类作文往往需要兼顾景物描写的生动性与人文思考的深度。

记得我高中时第一次写杭州游记,光顾着描写西湖多美,老师批注“缺少灵魂”。后来才明白,杭州的山水从来不是单纯的风景——白居易修白堤、苏东坡筑苏堤,每一处景致都承载着文人的情怀。写作时要把自己当作跨越时空的对话者,而非匆匆过客。

这类作文通常有三个核心要求:真实感受胜过华丽辞藻,文化理解优于表面描述,个人视角重于通用模板。你不需要把西湖十景全部罗列,但一定要写出某个瞬间真正触动你的细节。

1.2 如何选择杭州旅游作文的写作角度

面对杭州丰富的旅游资源,很多学生容易陷入“什么都想写”的困境。其实好的角度往往来自最打动你的那个片段。

不妨试试这些方法:以一条线索贯穿全文,比如沿着苏堤漫步的所见所感;聚焦一个典型场景深入挖掘,比如雨中的湖心亭;或者用对比视角展开,将古今文人笔下的同一景点并置观察。去年有个学生只写了在孤山看日落的三十分钟,却通过光影变化串联起对林和靖“梅妻鹤子”生活的想象,获得了比赛一等奖。

我最推荐的是“小切口深挖掘”——不必面面俱到,但求一点透彻。选择那个让你停下脚步最久的画面,或许就是最适合你的写作角度。

1.3 杭州旅游作文的常见写作误区

新手写作时容易出现的几个问题值得注意。最常见的是典故堆砌,通篇引经据典却看不到作者自己的影子。好的用典应该是画龙点睛,而非喧宾夺主。

另一个误区是情感过度渲染,把每处景物都写得催人泪下。真实的情感往往更打动人——或许只是坐在长椅上看着鸳鸯游过时,突然想起远方朋友的瞬间。

我还注意到很多学生喜欢用“美不胜收”、“流连忘返”这类万能词,反而让文章失去个性。试着用更具体的描述代替:“阳光穿过梧桐叶在青石板路上跳动”比“景色优美”更有画面感。

避免这些误区其实很简单——写完重读时问自己:这真的是我的杭州吗?还是拼贴来的他人印象?

2.1 西湖十景的文学价值与描写方法

西湖十景不只是十个观景点,更像是十首立体的诗。每个景名本身就已经是一幅完整的画面——"苏堤春晓"四个字里藏着晨雾、垂柳与初阳,"断桥残雪"三个字便勾勒出冬日湖山的寂寥。

描写这些经典景观时,最忌直接套用现成描述。去年带学生采风,在花港观鱼遇到个有趣的现象:所有人都挤在红鱼池边拍照,却很少有人注意到池边那棵歪脖子香樟的形态特别像在俯身观鱼。后来有个孩子就从这个细节入手,把古树想象成千百年来看鱼的老人,写出了很有新意的段落。

我习惯建议学生做"感官笔记"——站在景点前,分别记录看到的色彩层次、听到的声音远近、闻到的气息变化。雷峰夕照时分,你可能会注意到夕照不仅染红塔身,还在湖面拉出一道金色的光路,连游船的马达声都仿佛被镀上一层暖意。

2.2 西湖历史文化典故的运用技巧

西湖的每块青石板都踩着历史的回音。但运用典故不是掉书袋,而是让古今对话。

白堤上的桃花年年盛开,你可以写今天看到的花与白居易诗中"乱花渐欲迷人眼"的关联与差异。苏东坡在赤壁赋里写"清风徐来,水波不兴",你在西湖夜游时或许会想起这句,但更该写出此刻清风吹拂你面颊的独特感受。

有个取巧的方法:把大典故化小。不必完整叙述许仙白娘子的整个传说,可以只取断桥上相遇的那个瞬间——写你站在桥上,突然理解为何古人会选择这里作为爱情开始的地方,或许是因为桥身那种将断未断的形态,本身就暗合初恋的忐忑。

记得在岳庙前见过一个中学生,他没写岳飞的丰功伟绩,而是专注描写跪像上的青苔与游人投掷硬币留下的痕迹,通过这个微小视角折射出历史的评判与时间的流逝。

2.3 西湖四季景色的描写要点

西湖的四季从不重复演出。春天的柳浪闻莺,新绿是带着透明感的,柳枝柔软得像刚醒来的睫毛。夏天的曲院风荷,要写出荷叶铺满水面的那种霸道生机,还有午后骤雨打在荷叶上的鼓点声。

秋天我最爱平湖秋月。这里的月色与其他地方不同,因为湖面的反射形成上下双月,月光里还混着桂花若有若无的甜香。去年深秋在孤山散步,突然明白古人为何爱在此赏月——山势把城市的灯火隔在身后,只留一片纯粹的天水月色。

冬天的断桥残雪最难写也最见功力。不是简单描述雪景,而要捕捉雪将化未化时,桥身显露的那段"残"意。这时候的西湖格外安静,连鸳鸯划水的声音都变得清晰。或许可以试着描写这种寂静如何让你听见自己内心的回响。

四季转换中,有些细节常被忽略:春天梧桐飘絮时湖面浮着的白色绒毛,夏天暴雨前蜻蜓低飞过水面的瞬间,秋天北山路落叶被风吹着跑的金色漩涡,冬天清晨湖面升起如轻纱的薄雾。抓住这些,你的西湖就有了呼吸。

3.1 游记类作文的开头结尾技巧

好的开头应该像西湖的晨雾,轻轻包裹住读者的视线。不必刻意追求惊艳,有时候一个真实的感受反而更动人。记得有次带学生去西湖写作,有个孩子开头写道:“来杭州前,我以为西湖是个巨大的公园;站在湖边才发现,它更像一面会呼吸的镜子。”这个开头之所以成功,是因为它捕捉到了认知与现实的落差。

避免用“今天天气晴朗,我们来到了杭州”这样的套路。试试从感官细节切入——清晨六点的西湖,空气里还带着昨夜荷香的余韵;或者从动作开始——船桨划破平静的湖面,把倒映的雷峰塔揉成碎金。

结尾最怕变成喊口号。“啊,美丽的西湖,我爱你”这种表达已经失去力量。上个月读到一篇作文,作者在结尾写:“离开时回头望去,西湖还是那个西湖,但我的行囊里多了一捧月光。”这种含蓄的抒情,反而更有余味。

我常建议学生用“回到原点”的方式结尾——如果开头写的是出发前的期待,结尾可以写归来后的回味;如果开头是某个疑问,结尾不必给出标准答案,留下些许思考的空间更好。

3.2 景物描写的层次安排

描写西湖就像画家作画,需要先铺底色,再勾勒细节。很多学生一上来就细描荷叶的纹理,读者却连这片荷叶长在哪儿都想象不出来。

不妨试试“远-中-近”三层次法。站在白堤上,先写湖对岸群山淡淡的轮廓,那是远景;再写湖心亭的剪影和往来的游船,这是中景;最后写脚边柳枝拂过水面的涟漪,或者落在栏杆上的一只蜻蜓,这是近景。三个层次自然过渡,画面就立体了。

记得有个学生写雷峰塔,先写远望时塔身映在晚霞中的剪影,再写走近后塔砖上的岁月痕迹,最后写登塔时触摸到的木质栏杆的温度。这种由外而内、由宏观到微观的递进,让景物有了生命。

时间顺序也是重要的层次线索。从晨光初露到华灯初上,西湖的光影在不断变化。你可以写早晨湖面薄雾如何慢慢散开,正午阳光如何把湖水照得通透,傍晚夕照如何给一切镀上金边。时间的流动本身就在帮你组织段落。

3.3 情感与景物的有机结合

最动人的游记,景物从来不只是景物。它们是你情感的容器,心境的映照。但生硬地“借景抒情”就像把标签贴在风景上,显得刻意。

关键在于找到情感与景物之间的天然联系。你在苏堤上走累了,坐在长椅休息,这时吹来一阵凉风,柳丝轻拂水面——这个瞬间的惬意,比直接写“我感到心旷神怡”要真实得多。

去年批改作文时,有个内向的学生写她在孤山梅林里的经历。她没写梅花多美,而是写自己如何在一片梅香中,突然理解了林和靖“梅妻鹤子”的选择。这种情感的生发如此自然,因为它是从具体场景中生长出来的。

有时候,情感的变化可以通过景物的变化来呈现。比如你心情烦躁地来到湖边,起初看什么都觉得嘈杂;随着在湖边漫步,渐渐注意到水鸟梳理羽毛的从容,荷叶上水珠滚动的优雅,心情也随之平静。这个过程不需要直接说明,读者能从你对景物的描写中感受到。

最难得的是那些“意外”的情感共鸣。你可能本来想去写雷峰塔的雄伟,却被塔下一对老夫妻互相搀扶的背影打动;或者计划描写龙井茶的清香,却在茶农布满老茧的手上看到生活的厚重。这些计划外的感动,往往成为作文最闪光的部分。

4.1 西湖断桥残雪的意境营造

断桥的妙处从来不在桥本身,而在那个"断"字营造的残缺美。记得第一次冬季造访,桥上积雪未消,桥身若隐若现,真像是被时光轻轻咬了一口的白玉簪。这种美不需要完整,反而因为残缺更引人遐思。

写断桥最忌直接描写桥梁结构。要抓住雪后初晴的那个瞬间——桥面积雪开始消融,露出青石板的本色,远看就像宣纸上晕开的水墨。阳光照在残雪上泛起细碎金光,与桥下深碧的湖水形成冷暖对比。这时候的断桥不再是单纯的建筑,而成了连接现实与传说的媒介。

我教过的学生里,有个男孩写得很妙:"站在断桥上,总觉得白娘子的伞尖刚刚划过这里的空气。"他没有直接写爱情传说,却让读者自然联想到那个雨中借伞的经典场景。这种间接的意境营造,比直白复述故事高明得多。

4.2 雷峰塔的历史文化描写

雷峰塔是座会呼吸的文物。每次登塔都能触摸到不同时代的温度——北宋的砖石,明代的传说,民国倒塌的记忆,还有重建后注入的现代工艺。写它时如果只写外观,就辜负了这千年的沉淀。

最好从某个具体的细节切入。比如塔身某块颜色略深的旧砖,可能见证过白居易在此眺望;或者檐角风铃的声音,与百年前回荡在西湖上空的铃声并无二致。去年带学生参观时,有个女孩注意到塔内楼梯被无数脚步磨出的凹陷,她写道:"这些凹陷像是时间的容器,盛放着历代登塔人的好奇与感慨。"

写雷峰塔离不开白蛇传说,但切忌照本宣科。可以写夕阳西下时,塔影斜斜投入湖中,恍若法海那道镇住白娘子的符咒;或者写雨中塔身朦胧的样子,仿佛随时会有白衣女子从传说中走出来。让传说成为背景音,而不是主旋律。

4.3 灵隐寺的禅意表达

灵隐寺的禅意不在大殿的金碧辉煌,而在那些容易被忽略的角落。可能是古木虬枝间漏下的斑驳光影,可能是香炉青烟升腾时的婉转曲线,也可能是僧袍拂过石阶的细微声响。

记得有次清晨到访,看见个老僧在扫落叶。他扫得很慢,扫帚划过青石的沙沙声与鸟鸣应和成奇妙的韵律。那个学生后来写道:"看他扫地,仿佛扫的不是落叶,是尘世纷扰。"这种观察比直接写"寺庙让人心静"更有说服力。

写灵隐寺最怕堆砌佛教术语。禅意应该通过具体场景自然流露——写五百罗汉堂里某个罗汉似笑非笑的表情,写放生池中乌龟爬上石头的笨拙姿态,写经堂外一双脱得整整齐齐的布鞋。这些细节比空谈"佛法无边"更能触动人心。

4.4 龙井茶园的感官描写

龙井茶园的妙处在于它是个全方位的感官体验。光写视觉远远不够,要调动所有感官——新芽的翠绿是给眼睛的,炒茶时的噼啪声是给耳朵的,茶青的清香是给鼻子的,甚至指尖触摸茶叶的微妙触感都值得记录。

四月采茶季最有写头。晨露还挂在叶尖时,采茶人的手指在茶丛间飞舞,像在弹奏绿色的琴键。这个画面本身就充满韵律感。我认识的小茶农说过:"好茶叶会唱歌。"虽然夸张,但确实传递出茶叶在锅中翻炒时那种活泼的生命力。

品茶的描写最考验功力。不要简单说"茶香四溢",要写出香气的层次——初闻是炒豆香,细嗅有兰花香,回味还有淡淡的奶香。茶汤入口的质感也很重要,像有个学生写的:"这口茶滑过喉咙时,仿佛把整个春天的山岚都带进了身体。"

这些特色景点的描写,最重要的是找到属于你自己的独特视角。别人写断桥写爱情,你可以写它的建筑美学;别人写雷峰塔写传说,你可以写它在不同光线下的表情。你的眼睛看见什么,笔尖就该流出什么。

5.1 诗词典故的恰当引用

引用诗词就像给文章撒调味料,放对了提鲜,放多了发苦。记得批改学生作文时,有个孩子通篇堆砌了七八句西湖诗词,读起来像在背诵《古诗鉴赏辞典》。其实引用贵在精当,一句恰到好处的“欲把西湖比西子”,远胜过生硬地塞进三首《饮湖上初晴后雨》。

最自然的引用应该是信手拈来的。比如描写雨中西湖,可以很自然地联想到“山色空蒙雨亦奇”的意境;写到荷花凋谢时,用“留得枯荷听雨声”就比直接描写更有韵味。我习惯在笔记本里记下与景点相关的诗句,写作时根据情境挑选最贴合的一句。

去年有个学生的做法很聪明。他写灵隐寺的钟声,没有直接引用古诗,而是写道:“这钟声让我想起苏轼夜宿灵隐时听到的,或许千百年来,惊醒世人的都是同一种声音。”这种若即若离的化用,比直接搬运诗句更显功力。

5.2 修辞手法的灵活运用

修辞手法不该是生硬的标签,而要像呼吸一样自然。比喻最忌陈词滥调,把西湖比作明珠、把雷峰塔比作巨人这类比喻,早就失去了新鲜感。不妨试试更个性化的比喻——有个学生把西湖比作“被群山捧在掌心的一面古镜”,这个意象就很有独创性。

通感是个容易被忽略的利器。写龙井茶时,可以说茶香“浓得化不开,像块翡翠沉在水底”;写灵隐寺的诵经声,可以形容成“檀香味的音符”。这些打破感官界限的描写,往往能带来意想不到的效果。

排比用得好能增强气势,但要注意节奏。描写西湖四季时,用“春日的柳浪闻莺是浅绿色的,夏日的曲院风荷是深绿色的,秋日的平湖秋月是金绿色的,冬日的断桥残雪是银绿色的”这样的排比,既工整又不呆板。我自己写作时,会先放任思绪流淌,修改时再精心调整修辞的节奏。

5.3 个性化感受的深度挖掘

旅游作文最动人的从来不是风景多美,而是你与风景之间发生的化学反应。很多人写“西湖很美”,但美在哪里、为什么美、如何美,这些才是需要深挖的富矿。

记得带学生去虎跑泉,大多数人都在写泉水多清澈。唯独有个女孩写道:“蹲在泉边看水泡从池底升起,像看见大地在轻轻呼吸。”这个感受就非常私人化,因为她真的蹲在那里看了半小时。写作时需要这种“慢下来”的观察。

情感的真实比华丽词藻更重要。不必刻意追求“震撼”“陶醉”这类大词,细微的感受反而更打动人。写你在苏堤上突然听到的某段越剧唱腔,写龙井村老茶农掌心的纹路,写孤山角落那片被雨打湿的苔藓。你的作文应该像指纹一样独一无二。

5.4 作文修改与完善的方法

好文章是改出来的,这话一点不假。我习惯写完初稿后放一两天再修改,这时候最容易发现之前忽略的问题。有个很实用的方法:把文章朗读出来,拗口的地方往往就是需要修改的段落。

删减有时比增添更重要。曾经帮学生修改作文,删掉了三分之一的形容词后,文章反而更有力量。那些“非常”“特别”“极其”之类的程度副词,往往是文字水肿的元凶。你要相信读者能读懂你字里行间的情绪。

最后一个建议:找个完全不了解杭州的朋友读你的作文。如果他看完后说“真想去看看”,那你的作文就成功了。如果他说“写得真美”,可能还需要继续修改——因为最美的风景应该让人心生向往,而不只是停留在纸面的赞美。