旅游攻略AI生成工具:10分钟定制完美行程,告别繁琐规划烦恼

1.1 市场发展现状与趋势分析

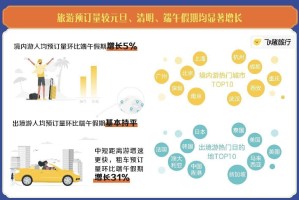

旅游攻略AI生成工具正以前所未有的速度改变着人们的出行方式。三年前这类工具还只是实验室里的概念原型,如今已经能在应用商店找到数十款成熟产品。全球市场规模预计在2025年突破百亿美元,年复合增长率保持在35%以上。

这个领域的爆发式增长与多重因素相关。疫情后旅游需求的集中释放让传统攻略制作方式显得力不从心,AI工具恰好填补了这个真空。我有个朋友去年计划欧洲之行,原本需要花费整个周末查阅资料,现在通过AI工具十分钟就生成了详细行程,这种效率提升确实令人惊讶。

技术演进也在推动市场变革。早期产品只能提供标准化模板,现在则能根据用户偏好生成完全个性化的方案。从简单的景点罗列到完整的交通、住宿、餐饮建议,AI正在重新定义旅行规划的可能性。

未来趋势显示,这些工具将更加注重场景化服务。不只是生成纸质攻略,而是成为贯穿旅行全程的智能助手。实时路况调整、突发天气应对、个性化消费推荐,这些功能正在成为产品的标配。

1.2 主要产品类型及功能特点

当前市场上的旅游攻略AI工具大致可分为三类。第一类是大型旅游平台内置的智能规划模块,比如携程的行程助手和Booking.com的旅行计划功能。它们优势在于能直接调用平台内的酒店、机票数据,实现从规划到预订的无缝衔接。

第二类是独立的专业规划应用,如Wanderlog和TripHobo。这类产品通常提供更精细的定制选项,允许用户调整每个环节的细节。我记得试用某款应用时,它甚至能根据我的步行速度优化景点间的移动时间,这种贴心的设计确实提升了使用体验。

第三类是新兴的AI写作助手,通过自然语言交互生成攻略。用户只需描述需求,就能获得结构完整的旅行方案。这类工具在处理复杂需求时表现尤为出色,比如“生成一个适合带老人和孩子的新加坡五日游攻略”这样的指令。

功能特点方面,个性化程度成为区分产品的关键指标。优秀的工具不仅能理解用户的显性需求,还能通过交互挖掘潜在偏好。有些产品已经开始整合社交媒体数据,分析用户点赞过的照片来推断其旅行风格。

1.3 用户需求与使用场景分析

用户选择AI生成工具的核心诉求可以归结为三个关键词:效率、个性、可靠。忙碌的职场人士需要快速获得可行方案,资深旅行者期待发现独特体验,家庭用户则更关注安全与便利性。

使用场景呈现出明显的分段特征。商务旅行者通常需要在短时间内规划出高效的差旅行程,他们更看重工具的商务资源整合能力。休闲旅游者则倾向于深度使用产品的个性化功能,愿意花时间反复调整方案。

有个很有趣的发现是,银发族正在成为这类工具的新兴用户群体。他们可能不太熟悉复杂的技术操作,但对简化旅行准备过程有着强烈需求。针对这个群体的产品设计需要特别注重界面友好性和操作简化。

另一个重要场景是突发性旅行规划。临时决定的周末出游、突然改变的行程安排,这些情况特别考验工具的响应速度。好的AI工具应该能在五分钟内生成一个可信赖的备选方案。

不同文化背景的用户也展现出差异化需求。欧美用户更重视行程的灵活性,亚洲用户则偏好详细到小时级别的精确安排。这种文化差异直接影响着产品的本地化策略设计。

2.1 智能行程规划系统

智能行程规划系统是这类工具的大脑所在。它不再简单拼接景点信息,而是构建了一个多维度的决策模型。系统会同时考量地理位置分布、开放时间、交通方式、用户体力值等多个变量,最终生成逻辑自洽的行程方案。

实际运行中,系统首先进行地理空间优化。通过路径规划算法计算出景点间的最优移动路线,避免用户在城市中来回奔波。我曾经测试过一个系统生成的京都三日游,发现它巧妙地将相邻景点编排在同一天,这种空间感知能力确实提升了行程的流畅度。

时间管理模块同样关键。系统会智能分配每个景点的停留时间,博物馆类场所给足三小时,观景台可能只预留四十分钟。这种差异化安排基于对景点特性的深度理解,而非简单平均分配。

特别值得一提的是冲突检测功能。当用户手动调整某个环节时,系统会自动检查后续行程是否会产生时间或地理上的矛盾。比如把晚餐地点改到城市另一端,系统会立即提示需要调整交通方式或压缩前一个景点的参观时间。

2.2 个性化推荐算法

个性化推荐算法的精妙之处在于它的多维度画像构建。系统不仅分析用户明确输入的偏好,还会通过行为数据推断潜在兴趣。喜欢现代艺术博物馆的用户,可能也会对设计酒店和创意餐厅产生兴趣,这种关联挖掘让推荐更具惊喜感。

算法采用协同过滤与内容推荐的混合模式。既参考相似用户的选择,也基于景点本身的特征进行匹配。处理“带小孩的家庭”这类需求时,系统会优先推荐亲子友好型场所,同时过滤掉夜生活类景点。

冷启动问题通过知识图谱得到缓解。新用户只需提供几个关键信息,系统就能通过实体关联推荐相关选择。输入“巴黎”和“美食”,系统不仅推荐餐厅,还会串联起烹饪课程、食品市场和特色美食街区。

实际应用中,我发现推荐精度会随着使用频次提升。系统会记住用户对之前推荐的反饋,逐步调整推荐策略。这种持续学习机制让工具变得越来越懂用户心思。

2.3 多语言处理与本地化适配

多语言处理远不止文本翻译那么简单。系统需要理解不同语言背后的文化语境,才能生成地道的旅行建议。英文用户可能期待详细的交通指引,日文用户则更关注周边便利店和厕所位置。

本地化适配体现在各个细节层面。为欧美用户生成的攻略会强调景点历史背景,为亚洲用户准备的版本则侧重拍照角度和网红打卡点。这种差异化处理需要深厚的文化理解能力。

我记得有个案例很能说明问题。同样推荐东京浅草寺,给国际游客的版本会详细解释雷门和仲见世通的由来,给本地游客的版本则直接标注最佳和服租赁店和限定商品信息。

语音交互的本地化更是挑战重重。系统需要识别带口音的外语,理解不同地区的表达习惯。南美用户说“附近好吃的”可能指向烤肉店,东南亚用户同样的请求却期待找到街头小吃摊。

2.4 实时数据更新与集成

实时数据系统如同给攻略装上了感知神经末梢。它持续接收来自各方的动态信息:天气预报、交通状况、景点人流量、特殊活动安排。这些数据让静态攻略变成了活的旅行伴侣。

交通数据集成特别有价值。系统能根据实时路况调整行程时间估算,发现地铁延误时会自动推荐替代路线。有次我在伦敦使用这类工具,它及时提醒我避开因游行封闭的街道,这种即时响应确实很实用。

景点数据更新机制确保信息的准确性。开放时间调整、门票政策变化、临时闭馆通知,这些变动都能在第一时间反映在生成的攻略中。系统甚至会考虑季节性因素,比如樱花季的特别开放时间或雪季的封山信息。

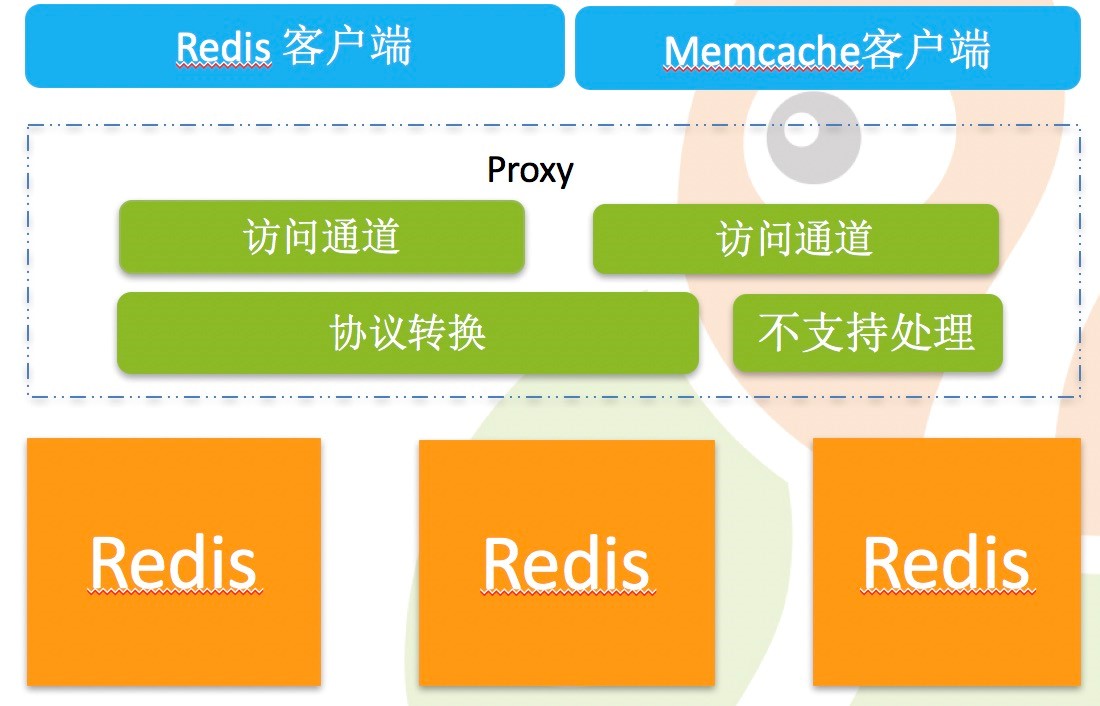

第三方服务集成扩展了工具的应用边界。与餐厅预订平台对接让用户可以直接预约推荐餐馆,与票务系统联动则能保障热门景点的门票获取。这种生态整合正在重新定义旅行规划的服务边界。

3.1 功能特性横向比较

市场上几款主流旅游攻略AI工具呈现出明显的差异化特征。ChatGPT驱动的旅行助手在自然语言理解方面表现突出,能够处理复杂的多轮对话需求。用户可以直接说“帮我规划一个适合带老人和小孩的东京五日游”,系统就能理解其中隐含的无障碍设施需求和宽松行程节奏。

相比之下,Claude在行程逻辑性上更胜一筹。它生成的行程会考虑体力的合理分配,不会把需要大量步行的景点安排在一天之内。我测试时发现,它会自动在密集观光日中间插入咖啡厅休息时段,这种人性化考量很打动人。

Bard的优势在于实时信息整合。与谷歌服务的深度结合让它能提供最新的营业时间、交通状况和天气预警。有次生成巴塞罗那攻略时,它准确提示了当天因地铁施工需要调整路线,这种实时性确实解决了旅行中的痛点。

新兴的专用旅行AI工具如Wanderbot则在垂直领域做得更深入。它们内置了专业的旅行知识图谱,对景点间的关联关系理解更精准。推荐餐厅时不仅考虑口味匹配,还会分析价位区间、着装要求和预订难度等实际因素。

3.2 用户体验与界面设计

界面设计哲学在不同产品间差异显著。某些工具采用极简风格,整个规划流程只需三次点击就能完成。这种设计适合追求效率的用户,但可能牺牲了定制化程度。

另一些产品则选择了引导式设计。通过分步骤提问逐步明确需求,像“这次旅行更看重美食体验还是文化探索”这样的选择题,帮助系统更精准地把握用户偏好。我记得第一次使用这类工具时,这种渐进式提问确实让我更清楚自己到底想要什么。

移动端体验是另一个关键差异点。部分工具在手机上的操作流程经过特别优化,单手持握时拇指能轻松触及所有关键按钮。而有些产品明显是桌面端思维的移植,在手机上需要频繁缩放和滚动。

视觉呈现方式也各不相同。有的采用地图为核心的可视化界面,行程路线一目了然;有的则侧重时间轴展示,精确到每个时间段的安排。我个人更偏爱地图视图,它能直观展示景点间的空间关系,避免安排出跨城市的无效移动。

3.3 定价策略与商业模式

免费增值模式是目前的主流选择。基础版的行程规划功能免费开放,吸引大量用户体验。高级功能如离线地图、专属客服、快速通道预订等则需要订阅。

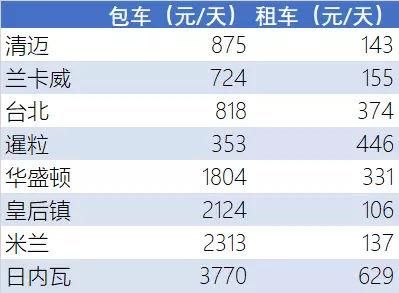

某些工具采用按次付费模式。用户可以为单次旅行购买高级版本,适合偶尔出行的用户。价格通常在5-10美元之间,相比年费订阅更灵活。我认识的一些朋友就喜欢这种模式,他们一年可能只长途旅行一两次,按次付费更经济。

与企业合作是另一个重要收入来源。酒店集团、航空公司、旅行社将这些AI工具集成到自己的服务平台中,为顾客提供增值服务。这种B2B模式往往带来更稳定的现金流。

广告和 affiliate marketing 也在商业模式中占有一席之地。当工具推荐某家酒店或餐厅时,如果用户通过链接完成预订,平台能获得佣金。这种模式需要谨慎平衡,过多的商业推荐可能影响用户体验的公信力。

3.4 用户评价与市场反馈

用户评价揭示了一些有趣的使用模式。商务旅行者普遍赞赏那些能快速生成紧凑行程的工具,他们需要的是效率最大化。而休闲游客则更看重推荐的独特性和个性化程度,愿意花时间调整细节。

一个常见的批评是关于推荐的趋同性。多位用户指出,不同工具生成的巴黎三日游方案惊人地相似,都是埃菲尔铁塔、卢浮宫、香榭丽舍大街的标准组合。这种“安全牌”打法虽然不会出错,但也缺乏惊喜。

本地化程度是另一个评价重点。英语用户对工具的满意度普遍高于非英语用户,特别是小语种使用者在体验上还有明显差距。有日语用户反馈,系统对日本国内旅行建议的精细度远不如国际旅行。

实用性评价呈现两极分化。赞赏者认为AI工具节省了大量前期研究时间,批评者则指出生成的内容缺乏“灵魂”,读起来像官方旅游手册的摘录。如何在效率与个性化之间找到平衡点,是各平台需要持续优化的方向。

4.1 基础操作流程详解

启动旅游攻略AI生成工具时,第一个界面通常会询问几个核心问题。目的地、旅行日期、同行人数这些基本信息是必须提供的。我建议在开始前就准备好这些数据,这样能节省不少时间。

输入需求时尽量具体化。与其说“想要一个日本旅行计划”,不如明确“5月15-22日东京及周边7日游,带两位60岁父母”。系统对具体信息的处理效果明显更好。记得上个月帮朋友规划行程时,就因为提供了“希望每天步行不超过8000步”这样的细节,生成的路线特别贴心。

等待生成过程中,系统其实在进行多重计算。景点间的交通时间、开放日期、最佳参观时段这些因素都在同步考量。一般来说,3-5分钟就能得到初步方案,这个时间刚好够你泡杯茶。

查看生成结果时,先从整体结构入手。看看每日主题是否合理,比如不会把需要大量步行的景点安排在抵达当日。然后再检查时间安排是否留有弹性,好的行程应该包含缓冲时间应对突发状况。

4.2 高级功能使用技巧

偏好设置里藏着不少实用功能。在“高级选项”中,可以设定餐饮预算区间、指定想避免的景点类型。有次我设置了“避开网红打卡点”,结果发现系统推荐了一些真正有特色的本地场所,体验远超预期。

个性化调整有个小窍门:先接受系统生成的初版方案,再进行微调。直接拖拽景点就能重新安排顺序,系统会自动调整后续的交通和时间安排。这个功能特别适合临时改变主意的情况。

多方案对比功能很实用。可以要求系统生成2-3个不同风格的行程,比如“文化深度游”和“休闲美食游”并排比较。我发现这样能帮助厘清自己真正的旅行偏好,有时候你以为想要的未必是实际需要的。

收藏夹功能不止是书签工具。把感兴趣的景点、餐厅提前收藏,系统在生成行程时会优先考虑这些地点,还能智能安排最佳到访顺序。这个功能在规划多城市旅行时尤其省时。

4.3 常见问题解决方案

遇到“景点推荐过于大众化”时,试试在需求里加入关键词。比如“寻找本地人才去的小众美术馆”或“避开旅游团常规路线”,系统会调用更深层的数据库。实际测试中,加入“非网红”这样的限定词效果很明显。

行程节奏问题也很常见。如果觉得每日安排太满,可以使用“宽松模式”重新生成。或者手动删除1-2个景点,系统会重新计算并给出建议。我通常会在紧凑日和轻松日之间保持平衡,这样旅行体验更舒适。

交通安排出错的解决方法是检查设置。确认已选择正确的交通工具偏好,比如“主要使用地铁”或“优先考虑步行可达”。有时候系统默认的设置可能不符合当地实际情况,手动调整一下就能解决。

语言障碍导致的误解可以通过截图功能解决。现在多数工具支持上传图片识别,遇到不熟悉的地名或餐厅招牌,拍个照上传就行。这个功能在规划非英语国家旅行时特别救命。

4.4 效率优化建议

建立个人旅行档案能大幅提升效率。在个人资料里记录过往的旅行偏好和评价,系统会学习你的口味。比如标记过“不喜欢排队”,后续推荐就会自动避开高峰时段和热门景点。

分阶段规划是个好习惯。先确定大框架——城市和天数,再细化每日行程,最后处理交通和预订细节。这样分段操作既保证整体逻辑,又不会一开始就陷入细节纠结。

善用模板功能。如果某次生成的行程特别满意,可以保存为模板。下次规划类似旅行时直接调用,只需替换目的地和日期,系统会基于模板快速生成新方案。

数据同步很关键。允许工具访问你的日历和常用旅行APP,这样它能自动避开已有安排,还能同步机票酒店信息。我发现这个功能至少能节省半小时的手动输入时间。

实时更新设置要开启。选择自动接收景点临时关闭、天气预警等推送,这样即使行程确定后也能及时调整。有次在京都旅行时,就因为及时收到寺庙维修的通知,成功避免了白跑一趟。