中国春节10个最佳去处:从冰雪童话到温暖海岛,轻松规划完美假期

北国冬日的哈尔滨,零下二十度的空气里藏着魔法。冰雪大世界像一座突然从松花江畔升起的童话城堡,晶莹剔透的冰雕建筑在夜幕降临时绽放出琉璃般的光泽。去年春节我裹着厚厚的羽绒服站在百米高的冰滑梯顶端,看着脚下蜿蜒的冰道像一条发光银河——这种震撼,大概只有亲身体验才能懂得。

冰雪童话王国的奇幻之旅

走进园区那刻,仿佛踏进了安徒生笔下的雪之国。用万块冰砖垒成的圣索菲亚大教堂冰雕,月光透过冰砖折射出淡蓝色的光晕。记得我伸手触碰冰墙时,指尖传来的不是刺骨寒意,而是某种奇妙的温润。沿着冰砌的街道往前走,会遇见用松花江天然冰雕刻的麋鹿群,它们的睫毛上挂着细碎霜花,在霓虹变换间时而粉蓝时而浅紫。最妙的是那些隐藏在冰迷宫里的雪屋,推门进去能看见冰桌上摆着用冰雕成的茶具,壶嘴里还飘着人造热气。

冰灯艺术与民俗表演的完美融合

哈尔滨人把冰灯做成了会呼吸的艺术。今年看到用冰雕成的牡丹,每片花瓣里都嵌着可变色的LED灯芯,当东北二人转的唢呐声响起,整朵冰花会跟着节奏变换色彩。在零下25度的露天剧场,穿着单薄戏服的演员在冰舞台上跳着传统秧歌,呵出的白气与灯光交织成朦胧的纱幕。有个场景让我记忆犹新:当皮影戏《冰雪女王》演到高潮时,舞台后方真正的冰雪城堡突然亮起万千灯火,现实与传说在某个瞬间完成了奇妙的重叠。

亲子冰雪活动的欢乐时光

带着孩子的家庭总能在冰滑梯区听到最肆意的笑声。那些用冰砌成的螺旋滑道,家长和孩子可以抱着橡皮艇一起俯冲,溅起的冰晶在阳光下闪闪发亮。我见过有个五六岁的小女孩连续玩了七次冰上碰碰车,红扑扑的脸蛋贴在冰方向盘上不肯离开。最受欢迎的是冰雕DIY区,全家人在指导下用冰凿雕刻小动物,虽然成品可能歪歪扭扭,但那种专注创造的模样,比任何完美冰雕都更动人。

在冰雪大世界,严寒不再是需要对抗的敌人,而成了制造惊喜的魔法师。当春节的烟花在冰城堡上空炸开,碎金般的光点落在游客仰起的笑脸上,你会理解为什么东北人说“这里的冬天,藏着春天最想偷走的秘密”。

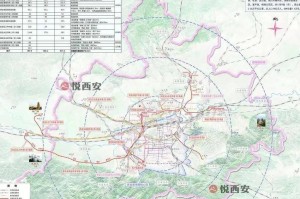

站在西安古城墙下,能听见历史在砖缝里呼吸。这座十三朝古都的春节,像一坛陈年老酒,城墙是陶瓮,灯火是酒香,轻轻一嗅就醉了三千年。去年除夕我在永宁门前看守城将士点燃第一盏宫灯,暮色中忽然传来编钟古乐,那一瞬间,整座长安城仿佛从时光深处缓缓醒来。

千年古都的春节韵味

西安的春节从腊月二十三就开始了。朱雀大街两侧的老字号开始挂出木刻年画,回民街的柿饼摊飘起焦糖香。我记得在碑林区遇见位写春联的老人,他用唐楷在红纸上写下"春风得意马蹄疾",墨迹未干就被英国游客珍重卷起。更妙的是清晨的钟楼,当晨光掠过鸱吻,会有身着唐装的少女敲响编钟,清越的钟声里混着肉夹馍摊位的剁肉声——这种古今交织的日常,才是西安最地道的年味。

城墙灯会的视觉盛宴

登上城墙那刻,会怀疑自己踏进了《长安十二时辰》的片场。全长13.74公里的城垣变成了一条发光巨龙,万盏花灯沿着垛口蜿蜒而去。今年最震撼的是永宁门段的"丝路长安"灯组,骆驼商队用光纤维制成,驼铃居然真的会随风轻响。在安定门附近,遇见用LED灯带复刻的《清明上河图》,画中人物会在你经过时作揖拜年。有个细节特别动人:每个灯谜灯笼下都挂着二维码,扫开能听到秦腔版的谜面诵读,科技让古老习俗有了新的温度。

传统庙会与美食体验

从城墙下来钻进书院门庙会,就像掉进了民俗万花筒。皮影戏棚子里正在演《三打白骨精》,老艺人十指翻飞,白幕上的孙悟空竟能喷出真火。我跟着人群挤到糖画摊前,看着师傅用铜勺浇出凤凰造型,糖浆在青石板上凝固的瞬间,引来孩子们阵阵惊呼。最难忘的是在城隍庙前捧着烫手的腊汁肉夹馍,酥脆的馍皮配上肥瘦相间的卤肉,再喝口冰峰汽水,这种滋味比任何山珍海味都更接近幸福。

当正月十五的月亮升上箭楼,万千孔明灯会从城墙飘向夜空。那时整座西安城都浸在暖黄色的光晕里,仿佛盛唐的元宵夜穿越时空重现。有个本地朋友告诉我,他们管这叫"给长安城点灯"——其实点亮的何止是灯笼,更是千年未断的人间烟火。

当北方城市还在零下气温里瑟瑟发抖时,三亚的沙滩正被二十八度的海风轻轻抚摸。去年春节我裹着羽绒服登上飞机,三小时后走出舱门,温热湿润的空气瞬间包裹全身,那种从寒冬直接跌入盛夏的错位感,像突然闯进了被阳光施过魔法的结界。亚龙湾的椰子树在夕阳里摇曳,树影间能看见穿着沙滩裙的孩子们在捡贝壳,这幅画面让所有厚重冬装都成了遥远的记忆。

逃离寒冬的温暖选择

北纬18度的春节不需要暖气片和厚棉被。清晨七点拉开窗帘,玻璃窗上不会结霜,只有凤凰木的红色花瓣粘在窗框。我记得大年初一穿着人字拖去酒店早餐厅,邻桌北京来的老太太笑着说这是她六十年来第一个不用穿秋裤的春节。亚龙湾的冬季平均气温保持在25度左右,海水温度也有22度,这种恰到好处的温暖不会让人汗流浃背,却足够融化所有关于寒冷的记忆。特别要提的是春节期间酒店会准备特别的欢迎饮品,用新鲜椰青加入薄荷叶,喝一口就像把整个夏天含在了嘴里。

海滩度假与水上活动

亚龙湾的沙滩像被筛子细细筛过的白糖,赤脚踩上去会有轻微的咯吱声。正午时分带着浮潜面罩走进浅海,能看见斑马鱼群在珊瑚丛中穿梭,偶尔有海星趴在沙床上晒太阳。去年遇见个上海来的潜水教练,他带着我们在玫瑰珊瑚区寻找小丑鱼,那片橙白相间的小生灵在海葵触手间游动的样子,简直和《海底总动员》里的尼莫一模一样。要是更喜欢刺激,摩托艇在湾内划出的白色浪痕能持续两三分钟不散,当速度提到最高时,飞溅的海珠会像钻石般在阳光下闪烁。

傍晚的沙滩排球场总聚集着不同口音的游客。有对东北来的新婚夫妇总接不到球,但他们的笑声比浪花声更响亮。我特别喜欢日落时分的站立式桨板,跪在板子上看太阳沉入海平线,整片海水会从蔚蓝渐变成金红,那种瑰丽的色彩变化连最厉害的画家都调不出来。

海鲜年夜饭的独特体验

三亚的春节餐桌永远飘着海风的咸鲜味。在亚龙湾的渔排餐厅,能看到养在网箱里的石斑鱼悠然摆尾。店家会推荐“年年有余”套餐,清蒸龙虾摆成跃龙门造型,蒜蓉粉丝蒸扇贝围成铜钱状。最特别的当属红焖东山羊配椰子饭,羊肉的醇厚与椰子的清甜在舌尖碰撞出奇妙的和弦。

我记得大年三十那晚,露天餐厅的每张桌子都点着防风烛灯。隔壁桌的广东家庭教我们正确剥琵琶虾的方法——捏住虾尾轻轻一抖,整块虾肉就脱壳而出。当零点烟花在海上绽放时,服务员给每桌送上用海南青柠制作的甜品,酸爽的滋味恰好解了海鲜的腻。那个穿着花衬衫的老板举杯时说:“在亚龙湾过年,连祝福都带着阳光的味道。”

深夜的沙滩上还会有年轻人点燃篝火,吉他声混着潮汐声飘得很远。有对老夫妇牵着手在浅水里散步,老太太的裙摆被浪花打湿也不在意。或许这就是热带春节的魔力,它让所有人卸下厚重外壳,变回最本真的模样。

推开木格窗就能看见灯笼倒影在河水里摇晃,昨夜下的薄霜还挂在乌篷船篷顶。记得某个春节清晨我被摇橹声唤醒,推开民宿房门时,船娘正把刚蒸好的定胜糕递给邻船游客。那种糯米香混着水汽的味道,瞬间就让人想起小时候外婆蒸年糕时厨房里弥漫的雾气。乌镇的春节从不需要刻意营造,它就流淌在每道波光里,藏在每块青石板路的缝隙间。

小桥流水间的年味

西市河的河水在春节前会变得格外清亮,沿岸人家在廊檐下挂起的腊肉香肠像一串串彩色璎珞。走在逢源双桥的石阶上,能听见老茶馆里传出评弹唱腔,唱词里“正月里来闹盈盈”的尾音拖得老长,惊起了停在水阁窗棂上的麻雀。我特别喜欢看当地老人用红纸剪窗花,枯瘦的手指握着剪刀在纸上游走,转眼就变出“鱼戏莲叶”的图案。有位住在修真观旁边的奶奶告诉我,乌镇人贴春联不用现成的,非得用毛笔蘸着金粉在红纸上写,墨迹未干时贴在木门上,金粉会顺着纹理渗进木头里。

仁惠桥下的洗菜濯米声从清晨持续到日暮。穿蓝印花布的妇人蹲在石埠头,篮子里水灵灵的荠菜还带着泥土。有个扎羊角辫的小女孩踮脚往桥柱上贴福字,她爷爷在旁边扶着说:“要倒着贴,福气才会倒进咱们乌镇呀。”这种生活化的年味比任何商业装饰都动人,它就像温在灶台上的黄酒,慢慢蒸腾出醉人的烟火气。

传统水乡民俗活动

正月里的昭明书院广场总会响起牛皮鼓声。去年我挤在人群里看舞狮队表演“狮子吐联”,那金狮纵身跃上八仙桌,从口中吐出的红绸上写着“流水生财”。更精彩的是水上高竿船表演,赤膊的船工在摇晃的竹竿上做出各种惊险动作,当他在竿顶展开“风调雨顺”的条幅时,整条车溪河两岸的喝彩声惊飞了成群白鹭。

草木本色染坊在春节会举办蓝印花布制作体验。我试着用豆粉浆在棉布上描出元宝纹样,放进靛蓝染缸时手抖得厉害。旁边苏州来的小姑娘倒是从容,她染出的“喜鹊登梅”后来被晾在竹竿上,水珠顺着布纹滴落的样子像极了写意画里的晕染。最有趣的属水上集市举办的打年糕比赛,蒸熟的糯米放在石臼里,两人配合着用木槌轮番捶打。有对上海夫妻差点把木槌甩进河里,引得围观者笑作一团,那刚打好的年糕蘸着红糖,吃起来特别绵软香甜。

古镇夜景与灯会

日落后所有灯笼次第亮起,西栅的灯光倒映在水中像撒了满河碎金。通济桥边的老香樟树上挂满祈愿牌,夜风吹过时木牌相击的声音如同远古的编钟。我总爱在此时乘摇橹船夜游,船娘哼着小调穿过桥洞,两岸水阁窗内透出的暖光,把游客的身影剪成皮影戏里的角色。

今年元宵灯会的水上灯组让人难忘。十二生肖灯船在河道里巡游,龙灯船吐出的水雾在月光下幻化成彩虹。有个扎兔灯的老人告诉我,他每年都要做三百盏荷花灯,这些灯放入河中时会连成一条光带,从仁济桥一直飘到白莲塔。最震撼的是子夜时分的打铁花表演,熔化的铁水被拍打到高空,溅落的金红色火花与水中灯影交相辉映。那一瞬间,整座古镇仿佛回到了千百年前的某个春节,连时光都醉倒在这片璀璨里。

站在太平桥上看最后一批许愿灯顺流而下,忽然明白乌镇的年味为何如此绵长。它不只是节日的热闹,更是水乡人把日子过成诗意的智慧。就像那位船娘说的:“我们乌镇的水是活的,年味也是活的。”

清晨的玉龙雪山刚露出金色峰顶,四方街的青石板还凝着夜露,纳西老奶奶背着竹篓走过,篓里新采的松针散发出清冽香气。我记得在客栈天井里烤太阳时,店主递来一碗冒着热气的鸡豆凉粉,突然听见远处传来纳西古乐,那种用白沙细乐混合着洞经音乐的曲调,让整座古城瞬间变成了一本翻开的东巴经书。丽江的春节从不喧闹,它像雪山融水般静静浸润每座院落,在晾晒玉米的木架上闪烁,在客栈门槛的雕花里呼吸。

纳西族传统春节习俗

大年初一清晨,古城居民会把青松毛铺满堂屋地面。我曾在五一街的纳西院落里,看主人家用糯米粉捏成十二生肖模样的“饵块”,那蒸腾的雾气裹挟着玫瑰糖的甜香,把木梁上挂着的火腿熏出晶莹油光。最有趣的是“抽福水”仪式,当地人会在子时到黑龙潭取水,据说这时的泉水能带来整年好运。有个穿七星披肩的阿婆告诉我,她每年都要用福水浸泡东巴纸,写春联的墨迹会在纸上晕开莲花纹。

纳西人家的神龛前总摆着“三叠水”供品。下层堆着梨苹果等水果,中层放着象征五谷丰登的粮食,顶层则供着彩面捏制的吉祥物。我在光义街见过老东巴用竹笔写春联,那些象形文字在红纸上蜿蜒游走,“鹰翅托日”代表鹏程万里,“鹿衔灵芝”寓意健康长寿。当他们在庭院里点燃柏树枝,袅袅青烟携着祷文飘向雪山时,你会理解纳西人为何相信万物有灵。

古城漫步与雪山美景

春节时的玉河广场总飘着茶花香。沿着水流逆行,每条巷子都能通向不同的风景——卖土布的门店里传出织机声响,打银匠的锤击声应和着远处马帮铃声。我特别喜欢在万古楼看雪山晨光,当第一缕阳光照在扇子陡的雪冠上,整座古城会渐渐苏醒,客栈的布幌子被风掀起,露出用东巴文写的店名。

顺着五彩石路往狮子山走,能遇见很多晾晒药材的纳西人家。竹席上铺满当归三七,空气里弥漫着甘苦交织的药香。有次我在嵌雪楼旁的石阶休息,卖凉宵的老伯指着墙角的苔藓说:“这些青苔只有在春节前后最鲜绿,它们和雪山一样都是丽江的日历。”最动人的是傍晚时分坐在文昌宫门槛上,看最后一抹夕阳给雪山镀上金粉,古城灯火逐盏亮起,像是谁把银河揉碎撒在了人间。

少数民族歌舞表演

大水车旁的打跳广场从除夕夜就热闹非凡。纳西姑娘的七星披肩随舞步翻飞,银饰碰撞声与笛声交织成欢快的“阿丽里”。我挤在人群里学跳热美蹉,虽然总是踩不准鼓点,但身旁的纳西大叔笑着用生硬普通话鼓励:“跳舞不需要标准,快乐才是脚步的节拍。”更震撼的是在东巴宫看的《鲁班鲁饶》,演员用勒巴舞再现纳西先祖迁徙史,当牛头铃摇响时,整个剧场都回荡着茶马古道的马蹄声。

印象最深的是在束河古镇看的篝火晚会。普米族汉子跳起铠甲舞,羊皮袄在火光中泛着油亮光泽,他们吼出的战歌震得火苗噼啪作响。后来大家手拉手围成圈跳锅庄,有个上海姑娘的披肩被火星烫出小洞,当地老人马上剪了块彩布给她补上,说这是纳西人说的“破镜重圆”。子夜时分所有人举着酥油灯走向溪边,千百盏灯火在水面连成光路,恍惚间觉得那些顺流而下的光点,都是被春节焐热的星辰。

站在万古楼看古城灯火与雪山遥相守望,突然明白丽江的春节为何让人魂牵梦萦。它不只是少数民族风情的展示,更是多种文化在时光中发酵出的醇香。就像那位打银匠说的:“我们丽江的雪花银越擦越亮,年味也是越品越浓。”

推开宽窄巷子的青砖门楼,花椒与熟油海椒的香气便扑面而来。记得去年春节在这遇见个摆糖画的老艺人,他手腕轻转间,滚烫的麦芽糖就化作腾空的糖龙,龙须在冬日暖阳里闪着琥珀光。巷口那棵老银杏树下,几个成都嬢嬢正边晒太阳边择豌豆尖,竹篮里的嫩绿与她们绛红的新棉袄相映成趣。成都的春节就像盖碗茶里舒展的茉莉花,在宽窄巷子的灰瓦青砖间,在竹椅茶香里,慢悠悠地泡出满城闲适。

川味春节的独特魅力

宽窄巷子的年味是从屋檐下挂起的香肠腊肉开始的。那些油亮亮的川味香肠在竹竿上轻轻摇晃,花椒粒在阳光里若隐若现,像缀在红绸上的黑珍珠。我曾在井巷子的老茶馆里,看师傅用长嘴铜壶续水,水流划出弧线精准注入盖碗,茶客们就着龙抄手的鲜香摆起龙门阵。最地道的要数“听川戏过新年”,戏台子搭在窄巷子的天井里,变脸艺人袍袖翻飞间,青红脸谱倏忽变幻,台下喝彩声惊飞了檐角的麻雀。

春节时的成都人最爱“赶花市”。宽巷口的盆景摊摆着虬枝腊梅,金黄色的花苞还裹着晨露。卖花的大爷往我手里塞了支绿萼梅:“闻闻看,这才是正经年味。”花市深处藏着个写春联的先生,他用峨眉山松烟墨在洒金红纸上挥毫,“烫火锅”三个字写得麻辣鲜香,惹得路过的小孩直咽口水。暮色四合时,巷子里的红灯笼次第亮起,光影在封火墙上摇曳,恍若时光倒流回老成都的街巷。

传统庙会与美食街

宽窄巷子的庙会从腊月二十三就拉开序幕。糖油果子在锅里咕嘟冒泡,三大炮在铜盘里弹跳作响,每个小吃摊前都排着蜿蜒的队伍。我总惦记着那家“巷子深”的蛋烘糕,老奶奶用小小的铜锅烘烤面糊,夹心的奶油肉松在舌尖化开时,会让人忘记冬日的寒意。有个推车卖叶儿粑的大叔特别有趣,他的蒸笼永远冒着白茫茫的热气,说要让每个游客都尝到“会呼吸的年味”。

最热闹的还数掏耳朵的摊位。老师傅戴着矿灯,用长长的金属耳勺在客人耳蜗里轻转,竹响夹在指间嗡嗡震颤。我试过一次,当温暖的鹅毛棒在耳道旋转时,远处传来的金钱板声变得格外清晰,仿佛整座城市的欢愉都顺着耳道涌进心里。美食街的尽头有个画糖人的摊子,孩子们围着要生肖糖画,老师傅顺手用糖浆给我画了只啃竹子的熊猫,那晶莹剔透的糖画在灯光下,活像裹了层蜂蜜的月光。

熊猫基地新春游

春节清晨的熊猫基地总飘着竹叶清香。我跟着饲养员给圆滚滚们送“年饭”,那些用窝头雕成的寿桃、胡萝卜刻的元宝,让熊猫们抱着竹子在雪地里打滚。有只叫“春生”的幼崽特别调皮,它把苹果馅的元宵藏在肚皮下,被同伴发现后竟假装仰头看雪。饲养员笑着说这是“熊猫也要藏年货”,顺手往我怀里塞了把嫩竹叶:“沾沾国宝的福气,新的一年诸事圆满。”

在月亮产房看熊猫宝宝们叠罗汉时,玻璃窗上突然结起霜花。那些毛茸茸的黑白团子挤作一团,呼出的白雾在阳光下闪闪发光,像在演绎活的年画。回程时经过天鹅湖,黑天鹅衔着红浆果游过,水面倒映着挂满中国结的竹林。卖熊猫玩偶的店员往我袋子里多塞了枚熊猫徽章:“记得明年再来看它们,这些小家伙会一直在这里,等着给每个游客拜年。”

离开时又路过那棵老银杏树,发现枝头系满了红色许愿带。有条带子上写着“希望每年都能来宽窄巷子过年”,这或许就是成都春节最动人的地方——它让每个人都在麻辣鲜香中,尝到了家的温度。

当北国还在冰雪中沉睡,鼓浪屿的海风已经带着咸湿的暖意轻抚过凤凰木的枝桠。去年除夕夜我迷失在岛上的小巷里,转角处突然飘来钢琴声,循声望去,一栋老别墅的窗内,系着红围巾的少女正在弹奏《鼓浪屿之波》。琴声与远处隐约的潮汐声交织,浪花在月光下碎成万千银箔,那一刻突然懂得什么是“海上花园”的春节。

海岛春节的浪漫情调

鼓浪屿的春节是从第一缕海平面升起的朝阳开始的。我总爱在初一的清晨爬上日光岩,看朝阳给万国建筑群镀上金边,那些斑驳的骑楼与绿藤缠绕的窗棂在晨光中苏醒。岛上的居民会在门楣挂起海螺风铃,每当海风拂过,叮咚声便混着涛声飘进小巷。记得在漳州路遇见位卖海蛎煎的阿婆,她的铁板滋滋作响时,突然从围裙兜里掏出个红绸包着的贝壳递给我:“讨海人家过年要送贝壳,寓意财源如潮水。”

黄昏时分最适合在沙滩放海灯。当地人用油纸扎成莲花灯,中间置一小截蜡烛,推入海中时像撒下一片会流动的星星。我学着他们在灯上写心愿,看那些光点随着潮水飘向夜色深处,远处轮渡的汽笛声变得朦胧,仿佛整座岛屿都沉浸在温柔的祝福里。最妙的是除夕夜,岛上禁止机动车通行,月光下的石板路只回荡着游人的脚步声与隐约的钢琴曲,这种静谧让春节变得像首散文诗。

中西文化交融的节日氛围

海天堂构的春节茶话会总让人恍惚穿越时空。穿着旗袍的茶艺师用英式骨瓷杯沏铁观音,留声机里周璇的《夜上海》与闽南童谣《正月调》奇妙地交织。我坐在百叶窗前品尝侨乡特色的年糕,发现盘边竟配着刀叉,主人笑着解释:“早年归侨带回来的习惯,中西合璧才是鼓浪屿的年味。”窗外木棉花正落,鲜红的花瓣飘进茶杯,像在传统里添了抹异域风情。

三一堂的春节音乐会永远座无虚席。当《春节序曲》从管风琴里流淌出来时,彩绘玻璃映着夕阳,把音符染成七彩的光雨。我邻座的老先生悄悄说,他祖父当年就是在这座教堂举行婚礼,如今全家仍保持除夕来做礼拜的传统。散场时每个人都会收到用海螺装的糖果,螺壳上系着红丝带,摇起来哗啦作响,像是把大海的祝福装进了衣兜。走在晃岩路上,随处可见春联用中英文双语书写,那些“福”字偶尔会拼成“Fortune”,倒也别具韵味。

环岛路骑行与海鲜盛宴

春节清晨的环岛路最适合骑行。我租了辆缀着塑料木棉花的自行车,沿着海岸线慢慢踩。海风裹挟着咸腥气息扑面,路边摊的老板娘正在拆牡蛎,壳堆在脚边像座小雪山。她顺手递来半个淋了柠檬汁的生蚝:“初一吃蚝,年年好!”骑到皓月园附近时,遇见群拍全家福的当地人,他们背景里的郑成功雕像仿佛也在眺望新春的海平面。

夜晚的海鲜排档永远飘着蒜蓉与姜黄的香气。我在大排档学当地人用筷子敲开土笋冻,那晶莹的胶质里封存着整片海的鲜甜。老板特意推荐了“发财蟹”,其实就是红鲟蒸糯米饭,揭开蟹盖时热汽腾起,露出底下吸饱汤汁的米粒。最难忘是那道“浪花鱼丸”,老师傅站在摊前现打现煮,鱼丸在沸水里翻滚时真的像浪花般洁白蓬松。蘸着沙茶酱咬破的瞬间,鲜汁溅在舌尖,仿佛尝到了鼓浪屿最地道的年味。

离岛那天的轮渡上,我遇见个提着旧皮箱的老华侨。他说每年春节都要回鼓浪屿的老宅住三天,就为听潮声敲打礁石的韵律。当渡轮拉响汽笛时,他忽然指着海面说:“你看,那些浪花是不是很像在放鞭炮?”我望着此起彼伏的白色浪涌,终于明白这座岛的春节从来不需要喧闹,它的年味就藏在每朵浪花与每段琴声里,等着懂它的人来细细品味。

推开窗就能看见墨色山峦在晨雾中浮动,这样的春节记忆始终印在我脑海里。那年除夕住在遇龙河边的老民居,被此起彼伏的鸡鸣唤醒,推开木窗时正巧看见撑竹筏的渔人披着蓑衣经过,竹竿点破水面的瞬间,整条河都荡漾起细碎的金光。远处群山像是刚刚苏醒的巨兽,脊背还蒙着薄纱般的雾气,而岸边的油菜花田已迫不及待地绽出早春的嫩黄。

山水画卷中的春节

阳朔的春节是从漓江的晨雾里慢慢浮现的。我习惯在初一清晨沿着江岸散步,那些喀斯特山峰在雾气中若隐若现,宛如一幅正在徐徐展开的水墨长卷。西街的店铺主人会在檐下挂起红灯笼,灯光映在青石板路上,与偶尔经过的自行车铃声交织成独特的韵律。记得在兴坪古镇的榕树下,遇见写春联的老人用毛笔蘸着漓江水磨墨,他说:“用山水写的福字,能把整座桂林的灵气都请进家门。”

黄昏时分的漓江最美。夕阳给二十元人民币背景里的山水镀上金边,渔翁带着鸬鹚撑筏而过,竹筏划过处泛起粼粼波光。我学着当地人在河滩放莲花灯,那些载着愿望的灯火顺流而下,与倒映在水中的星月交相辉映。最特别的要数除夕夜的“山歌守岁”,附近村寨的村民会聚在月亮山下,对着群山唱起悠扬的刘三姐歌谣,歌声在山谷间回荡,仿佛整片山水都在共同守候新春的到来。

漓江竹筏与田园风光

遇龙河的竹筏漂流像是穿行在立体的山水画里。我选的筏工是位会唱山歌的壮族大姐,她的竹篙轻点河底卵石,筏子便稳稳滑入画境。当经过水坝时竹筏顺势而下,溅起的水花惊飞白鹭,大姐笑着指向岸边:“看那些桃花,比城里人还着急过年呢。”果然见几株野桃树已经绽出粉白花苞,在青翠山壁间格外醒目。

骑行的乐趣藏在十里画廊的每个转弯处。我租了辆系着红绸的自行车,沿着田埂路慢慢骑。春风裹挟着油菜花的清香,偶尔有牧童牵着水牛慢悠悠走过。在旧县村口,遇见正在打糍粑的农家,他们热情地塞给我刚出炉的艾叶粑,糯米的温热透过芭蕉叶传到掌心。继续往前骑,金宝河两岸的凤尾竹在风中摇曳,倒映在水中的影子与真实的竹林构成对称的美感,让人分不清究竟哪个才是现实。

少数民族村寨年俗

走进壮族寨子时正赶上舂糍粑比赛。男女老少围着石臼,木槌起落间糯米渐渐变得绵软柔韧。有个扎着羊角辫的小女孩偷偷塞给我个五色糯米饭团,紫红黄白黑的米粒紧紧相拥,她说这是“彩虹饭”,吃了整年都会遇见美好。寨老在榕树下用壮语吟唱古老的祝福歌,虽然听不懂词句,但那苍凉的调子里满是对自然的敬畏与对生活的热望。

瑶族村寨的长桌宴从傍晚持续到深夜。我坐在竹编的矮凳上,面前的长桌摆满了山野佳肴:漓江啤酒鱼泛着金黄的色泽,田螺酿散发着紫苏的异香,最特别的要数用竹筒蒸的腊味饭,劈开竹筒的瞬间,混合着竹香与肉香的热汽扑面而来。席间有瑶家姑娘来敬酒,她们戴着银饰的头冠在火光中叮当作响,唱劝酒歌时眼里的笑意比米酒更醉人。当篝火燃起,所有人手拉手跳起踩堂舞,火光把我们的影子投在土墙上,仿佛古老的年俗正在与现代的欢庆悄然融合。

离开阳朔那天的清晨,我又去了漓江边。晨雾中的山水依旧恬静如初,有个早起洗衣的妇人正在石阶上捶打衣物,棒槌声惊起几只水鸟。她抬头看见我,用带着浓重口音的普通话说:“明年春节还来呀,我们这儿的山水不会老。”我望着那些亿万年前就屹立在此的峰林,突然理解了什么叫做“甲天下”——不是因为它最美,而是它能让每个到来的人都找到与自然相处的最自在的方式。这样的春节,确实值得年复一年地奔赴。

站在午门前的广场上,看着朱红宫墙在冬日阳光下泛着温润的光泽,我忽然想起小时候祖父说过的话:“紫禁城的雪,是要等到除夕夜才肯落的。”那年春节前夕,我特意在闭馆前最后一个离开,回头望见太和殿的琉璃瓦上积着薄薄一层初雪,暮色中那些歇山顶的轮廓像是用银线勾勒的,整座宫城静默如一幅年代久远的绢本设色画。

紫禁城里的传统年味

穿过午门那刻,时光仿佛自动切换了频道。金水河结着透明的薄冰,冰面下还能看见去年秋天的落叶,像被封印在琥珀里的记忆。太和殿前的铜鹤与铜龟静静伫立,它们见证过太多朝代更迭,如今只在春节时分才被系上红绸,与寻常游客共享这份跨越六百年的年味。

我记得在乾清宫檐下偶遇一位修复文物的老师傅,他正往窗棂上贴手工剪的窗花。“这蝙蝠纹样啊,”他指着红纸上的图案说,“和乾隆年间贴在同一个位置的一模一样。”阳光透过棂花窗格,在他布满皱纹的脸上投下细碎的光影。那些在影视剧里看惯了的宫殿,当你真正走在其中,会发现每个转角都可能藏着鲜活的历史细节——也许是脊兽嘴角残留的雪沫,也许是宫灯流苏被风吹动的弧度。

最动人的要数闭馆后的时刻。游客散尽的宫道上,只有巡逻人员的脚步声与风拂过宫灯的声音交织。我曾在慈宁宫花园看见一只橘猫蹲在石阶上,它身后是刚刚点亮的大红灯笼,那画面让人恍惚觉得,某个前朝的嫔妃随时会从影壁后转出来,轻声唤着猫儿的名字。

皇家庙会与宫廷展览

神武门外的庙会总是最先传来年节的气息。糖画艺人手腕轻转,金黄的糖浆便化作腾飞的龙凤;吹糖人的老者鼓着腮帮,一口气就能吹出憨态可掬的寿桃。我特别喜欢看面塑师傅捏十二生肖,那些彩色的面团在他指间翻滚片刻,就变成栩栩如生的小动物。有个扎着冲天辫的小女孩非要买齐十二只,她母亲无奈地笑:“这得集齐三年呢。”

宫里的展览更是别具匠心。去年在午门城楼举办的“天禄永昌——故宫里的春节”特展,展出了从《雍正岁朝行乐图》到慈禧御笔“福”字的珍贵文物。最让我驻足的是乾隆帝御用的金瓯永固杯,据说除夕子时皇帝会用它饮屠苏酒,杯身的珍珠宝石在展柜灯光下流转着温润的光泽。在箭亭广场的文创市集,我买了块仿古玉样式的香囊,售货的姑娘细心地在锦囊里装入艾草与檀香:“把紫禁城的味道带回家。”

老北京春节习俗体验

从景山万春亭俯瞰紫禁城全貌是春节的固定节目。我总在日出前抵达,看晨光如何一寸寸染红太和殿的金顶。某年正月初二恰逢大雪,整个北京城变成黑白水墨画,唯有故宫那片建筑群依然保持着鲜明的赭红与明黄,像是画师特意在最后点上的朱砂与石黄。

护城河边的溜冰场充满欢声笑语。孩子们坐着冰车穿梭,冰刀划出的弧线交织成网。有个穿红色羽绒服的女孩摔倒了也不哭,反而躺在冰面上看天空:“妈妈,这里的云和宫里画的一样!”我顺着她的视线望去,果然见几片薄云恰似慈宁宫藻井上的祥纹。

在南锣鼓巷的胡同里,我跟着老住户学做豆汁儿。那家临街的小院门楣上还保留着光绪年间的砖雕,屋里的蜂窝煤炉子炖着肉皮冻。女主人往我手里塞了把瓜子:“早年间啊,宫里赐下的春饼要比民间薄三分,现在反过来了,咱们的春饼比御膳房的还透亮。”她掀开蒸笼,氤氲蒸汽里确实可见春饼薄如蝉翼的轮廓。

离开时我特意绕到角楼。夕阳给九梁十八柱的复杂结构镀上金边,护城河的冰面映着晚霞,有鸳鸯在未封冻的河心游弋。守门的大爷正在贴春联,见我驻足便笑道:“这紫禁城啊,看过二十四万次日落,但每次春节都像头一回过年似的。”我忽然明白,这座城最动人的并非帝王威仪,而是它始终在与每个寻常百姓共享着跨越时空的节日温度。那些在宫墙内外延续的习俗,让六百年的距离缩短为一盏宫灯的光晕。

站在外白渡桥的钢架结构下,看着陆家嘴的天际线在暮色中渐次亮起灯火,我突然想起某个本地出租车司机说过的话:“外滩的风啊,是要等到除夕夜才肯温柔的。”那年春节前夕,我沿着黄浦江岸慢慢走,对岸的东方明珠塔正披上节日的彩装,江面游船的汽笛声与海关大楼的钟声交织,整座城市像一部正在更换布景的华丽戏剧。

都市春节的时尚气息

南京东路的步行街上,节日氛围从老字号商铺的橱窗里满溢出来。第一食品商店的玻璃柜里堆着新式年货,蝴蝶酥与大白兔奶糖旁摆放着限定版红色包装。我注意到有个穿驼色大衣的女士在邵万生柜台前驻足良久,最后选了瓶醉蟹带走:“这是上海人过年才懂的仪式感。”她笑着对同伴说,手腕上的玉镯碰着玻璃柜面发出清脆声响。

拐进九江路的小巷,现代艺术馆正在举办新春特展。入口处悬挂着用红色丝线编织的“福”字装置艺术,观众穿过时丝线会轻轻拂过脸颊。二楼展厅里,年轻艺术家用霓虹灯管重构了传统年画,电子屏上跳动的锦鲤与窗外真实的江景形成奇妙呼应。策展人告诉我,他们特意把展期安排到正月十五:“想让传统节日与当代审美展开对话。”

我最喜欢在节前傍晚去武康路散步。那些老洋房的铁艺阳台突然都挂出了红灯笼,有位住在二楼的老克勒正在窗边拉小提琴,《夜来香》的旋律飘下来,与楼下网红咖啡馆飘出的咖啡香混在一起。穿香奈儿套装的女士牵着泰迪犬路过,小狗的项圈上居然也别着小小的中国结。

外滩灯光秀与烟花表演

除夕夜的浦东滨江总是不约而同聚集着人群。我习惯在震旦大厦附近的观景台找位置,那里能同时看到外滩万国建筑群与陆家嘴三件套。晚上六点整,所有摩天楼突然同时点亮红色灯光,整条天际线变成流动的盛宴。有个戴贝雷帽的法国游客惊叹道:“这比香榭丽舍大道的节日灯光还要震撼。”

烟花从黄浦江心的驳船上腾空时,人群发出整齐的赞叹。我记得特别清楚,去年有个穿汉服的女孩站在我前面,她举着的手机屏幕上正在视频通话,镜头那端是留在老家的祖母。“奶奶你看,”她把手机对准天空,“这是我们上海的烟花。”五彩光焰在她精致的发簪上跳跃,现代科技让相隔千里的亲人共享同一片夜空。

烟花表演结束后,人群缓缓向地铁站移动。我跟着人流走到外滩源,发现圆明园路的路口架起了临时舞台。爵士乐队正在演奏改编版的《恭喜发财》,穿旗袍的主唱嗓音像加了威士忌的咖啡。观众里有银发老绅士跟着节奏轻晃手杖,也有年轻情侣在路灯下拥吻,他们身后是亮着“I?SH”灯牌的罗斯福公馆。

豫园灯会与城隍庙年味

九曲桥的灯笼倒映在水面时,豫园真正变成了梦境。我随着人流慢慢移动,桥栏边每个转角都藏着惊喜——这处是嫦娥奔月的灯组,那处是用光雕技术呈现的鲤鱼跃龙门。有个小男孩拼命踮脚想摸到栏杆上的荷花灯,他父亲便把他扛在肩上,孩子的笑声惊动了池子里真正的锦鲤。

绿波廊门口的队伍永远很长。我排了半小时队买到了蟹粉小笼,端着纸盒站在廊下吃。热汤汁烫到了舌尖,但那份鲜味让人舍不得吐出来。同桌的本地阿姨看我手忙脚乱,笑着递来纸巾:“小姑娘,吃小笼要先开窗哦。”她示范着轻轻咬破面皮吸汤汁的动作,耳坠上的珍珠随着动作微微晃动。

城隍庙的银杏树下,民间艺人正在表演皮影戏。现代改编的《白蛇传》里,白娘子居然在陆家嘴的写字楼里上班。观众席里有个金发游客看得入迷,散场后非要买下那个许仙的皮影。老艺人摇摇头:“这是祖传的家伙,不卖的。”却另外送了他一个迷你版雷峰塔皮影当作纪念。

走到福佑路小商品市场时,空气里开始飘荡着糖炒栗子的焦香。有个摊位在卖会发光的兔子灯,老板娘说这是她手工做的第三十七个春节。我买灯时她正在教孙女用绸布扎莲花:“现在年轻人就喜欢电子灯笼,但有些传统啊,还是要手把手传下去。”女孩认真点头,手指灵活地翻转着红色绸布。

离开时我绕到方浜中路看涂鸦墙。新绘的财神爷戴着VR眼镜,传统招财符咒变成了二维码图案。几个美院学生正在给壁画补色,颜料桶边放着喝了一半的奶茶。穿洛丽塔裙的女生跑来合影,她的裙摆扫过墙面时,那些现代与传统交融的图案在夜色中发出莹莹微光。